令人瞠目的婚俗與水葬(節錄)

(前略)

由於加查靠江,對死者最普遍實行的是水葬。天葬是把屍體肢解、剁碎後餵禿鷲;水葬則是把肢解、剁碎後的屍體投入江水餵魚。因此,鷹和魚,都被視為佛的使者,不許打,更不准食。而與拉薩等地由專業天葬師操刀的天葬不同,這裡的水葬是自家親人和親密朋友自行動手,發送亡故之人。聽起來,是很殘忍的,但這也反映了藏族百姓的淳樸與無邪。他們並沒有把死看得這麼可怕,認為是到另一個世界去服侍佛祖了,「禮送」他們是一件很神聖的事。而且參與動手送葬的人越多,說明死者越有人緣;剁得越細,魚吃得越快,轉世的速度也就越快。如果遇上群眾關係不好、又無親友的「老絕戶」,隊裡會安排幾個領主代理人之類的管制分子去發送,然後不斷叮囑:「絕不能整個往江裡扔,至少要用斧子把臉砍爛,讓人辨認不出來。」為什麼?「因為如果能看清楚臉,他在江上漂流中就會不斷被人『認出』是誰,說這是『某某』,他就長久不能轉世」。一位老鄉是這樣解釋的。

一次外出回村路上,有人指著江邊說,那兒正水葬呢,你敢去看看嗎?我經不住這麼一激,抬腿就往江邊跑,可在離現場幾十公尺的地方我下意識地停了腳步。那邊的幾個人正揮著刀斧砍剁大腿,而死者的上半身竟然被斜靠在江邊的一塊大石頭旁!我趕忙扭頭往回跑,連操刀斧的人是男是女,長什麼模樣都沒看清,只覺得心裡一陣陣發緊。

另一次親歷水葬,則是在兩年之後。一天早晨,加工廠的一位姑娘上工遲到了,她不好意思地解釋說:「阿爸夜裡去世了,因為到江邊送他,所以遲到了。」她父親是老病號,瘦瘦的,總用手捂著胃部,一臉痛苦。我猜想大概得的是胃潰瘍或胃癌一類的重症,而縣醫院根本就沒有治療這類病的條件,只能應付頭痛腦熱、跑肚拉稀、皮肉外傷等一般病症。她父親一直就是以一般胃藥對付著,終於熬到了頭,過世時不過四十多歲。怎麼發送的?「阿爸是半夜去世的,我們不想麻煩鄉親們,就自己送了。阿加(姐姐,大姐)背著阿爸,我和阿媽提著刀斧跟在後面,摸黑到了江邊。然後我們一起動手,把阿爸剁碎送到江裡了。完事時,天剛亮。這不,我回家洗洗,抓了點兒糌粑就趕來了,沒想到還是遲到了。實在對不起。」我不知該用什麼語言安慰她,也不好問為什麼不叫人幫忙,只連連說:「沒關係,沒關係,別太難過。不行就回家休息吧。」她表示沒什麼,可以繼續上班。可能是怕鄉親嫌她父親是得「怪病」死的,因此他們沒驚動任何人,就草草把人發送了。

生與死,往往只一紙之隔,被視為存在形態的轉換。而人之愛,初始不過源於動物本能和生命延續。在社會發展滯緩階段的西藏,對佛的崇敬和對死者的愛戴,採用的竟是這種血淋淋的方式。

不瞭解西藏的人,很難理解。蠻荒,但純樸。

草食動物也吃葷(節錄)

馬牛羊,屬於草食性動物,但餓極了,也照樣吃葷。由於盲目學大寨、片面創高產,西藏做了不少違背自然規律的蠢事。例如農區學大寨,大搞農田基本建設,修大寨式梯田,使本來就很薄的熟土層受到嚴重破壞;不顧一切地突破禁區,在高海拔的草壩、荒灘上開荒種糧,生長期不夠的青稞,穗子多半是空殼。牧區也猛刮「大寨風」,掀起草場基本建設的高潮,挖渠引水灌溉,翻掉草皮播種,結果是千萬年形成的原生態草甸被破壞,播種的牧草也難以如願生長。而一味追求高存欄數,造成了草地的嚴重超載,加快了草原的退化。那時,以牛羊肉為主食的牧民,吃的不是鮮嫩的牛羊肉,一般都是老病的淘汰畜。每到十一月宰殺季節,各牧業隊要在保證存欄增長高指標的前提下,確定淘汰牲畜的數量,主要就是那些可能熬不過冬春枯草季的老弱病殘,集中宰殺後分配給社員當口糧(其餘牧區雖然也是以宰殺弱畜為主,但自然條件原本惡劣的西藏更甚)。

需要多說幾句的是,由於海拔高、氣候惡劣,西藏沒有內蒙古呼倫貝爾那種水草豐茂的大草原,更沒有「風吹草低見牛羊」的詩情場景,那裡的草原大多五月底六月初才泛出黃綠,九月就開始枯萎,生長期只有短短三個多月。少數處於山谷,尤其是河谷地帶的,千萬年的積累,形成尺把厚的草甸,每年會如期發出成片新鮮的草芽;其餘灘地、山坡上,則分布著稀稀落落的草叢,連地皮都不能全部遮掩,一般盛夏也就兩、三寸高。低品質的草原,牲畜承載力很低,過量放牧,必然造成草場退化。那曲縣紅旗公社,之所以能成為全自治區學大寨的一面紅旗,據說主要就是因為緊抓了階級鬥爭,堅決批鬥了「反對學大寨」、「反對戰天鬥地搞草原基本建設」的牧主、富牧和其他現行反革命分子,因而促進了草原建設,也連年提高了牲畜的存欄數。在此帶動下,那曲全縣掀起學大寨的新高潮,一片欣欣向榮。

但在一些基層社隊,我們聽到、看到的實際景況卻不容樂觀。三、四月分,正是青黃不接的冬春季節,多數牲畜經過幾個月的饑寒煎熬,已經瘦骨嶙峋、異常孱弱。它們終日在已經光禿禿的灰黃灘地上低頭啃食,不遺餘力地把露在地面的短短草莖和地面下的淺根啃進嘴裡,但已經反復啃了多遍的草場,實在沒有多少倖存的草料。每天都有牛羊被餓死,人們剖開只剩下皮包骨頭的死畜,發現它們胃裡的草絲很少,多半是一併吞進的細碎砂石!有的還混雜著縷縷畜毛,那是它們餓極時,相互啃食的證物。一位牧民告訴我,他就多次驅趕過一些追著同伴撕咬皮毛的餓馬。

一九七六年四月初,我來到屬於那曲地區的當雄縣。沿山溝攀援了幾小時,出名的納木錯(納木,「天」之意;錯,「湖」之意)呈現在眼前,舉目無垠的天湖此時已是一面巨幅的天鏡,湖邊參差站立著橫七豎八的冰板,那是大風把湖冰吹推向岸邊形成的奇景。太陽光加上湖面反射,眩目刺眼,而呼呼的湖風又使寒氣直侵肌骨;在湖畔牧民的定居房中,則是另一番「氣候」:熊熊的爐火,烤得人熱汗淋漓,喝著噴香的熱酥油茶,熱情的主人介紹了他們戰天鬥地、越冬保畜的絕招。夏秋時節,流入納木錯的一些河口,都有大量魚類彙集。為了解決冬春飼料匱乏問題,生產隊便組織大家大肆捕撈,就地開膛破肚後在湖灘上晾乾,等乾透後集中儲存,冬春時用來餵牲口。「牛羊吃嗎?」「餓極了,什麼都吃!魚乾是高蛋白,對增加牲畜體力很有效。」據說,沿湖的不少社隊都這樣做,確實解決了越冬缺草缺料的大問題。

可可西里十八天:甜甜溪水害煞人(節錄)

(前略)

「看,那麼多大頭羊!」駕駛員的驚叫,使我猛然一震,一邊朝他指示的方向看,一邊急著問:「在哪兒呢?在哪兒呢?」「那不是嘛!頭羊在山頂站著瞭望,下邊有幾十隻呐。」終於找到了,只見一隻大盤羊驕傲地獨站在一個山頭的巨石頂上,左右兩隻下盤的大犄角幾乎遮擋住了整個臉。它下面的山石之間,散布著三三兩兩的盤羊,雖然位置不同,但姿勢好像都一樣,全都駐足扭頭,全神俯視著山下我們這隊怪物。看了一會兒後,盤羊便蹦蹦跳跳地向山頂攀去,逃避我們這些陌生怪物可能帶來的威脅。那些盤羊,比野驢小,但比藏羚羊大得多,一般體重八、九十公斤,大的超過一百公斤。與野驢、藏羚羊一樣,它們也是藏北大型的動物群體。由於全身毛皮都是灰褐色的,很容易與山石混為一體,而這也是牠們長期形成的一種自然保護。

穿過怪石峽谷,又恢復了平緩高原地貌。顯然,這裡的海拔更高了,生態更惡劣了,別說成群的野驢、盤羊、藏羚羊,就是「散兵游勇」也很少見了。車隊中途停下來短暫休息時,我們面對的就是一個靜止的世界,永遠的太陽,永遠的山,永遠的荒灘,永遠的藍天白雲,除了我們這群不速之客,茫茫視野中,沒有任何活動的東西,也聽不到任何聲響,連飛鳥也沒有。

車隊一直沉悶地行進到暮色降臨,在越過一道清澈的淺溪後停了下來,隊長下車走到溪旁,彎腰掬起一捧溪水嚐了嚐:「甜的,就在這兒歇了!」大家聞令而動,在空場上排好車陣,卸下鋪蓋,支起茶鍋。我們幾個則拿著洗漱用具,到溪邊暢洗一番,還不時暢飲那甜絲絲的溪水。這可是離開尼瑪進入無人區後,最順利的一天。為此,一些藏族駕駛員提議歡慶一下,專門從汽車電瓶介面處臨時接出電線,在空場上懸起了一盞小燈。月亮還沒升起,暗藍蒼穹上的群星格外清亮,大家圍坐一圈,喝著香噴噴的熱茶,大聲說笑著,放喉歌喊著,直到夜色深沉、寒風微起,才分頭睡下。真是天當帳、地作炕,躺在離我幾公尺的一位走過這條路的「老馬」說,往右邊不遠的灘上能揀到瑪瑙,有的顏色和花紋可漂亮啦。我扭頭往荒原深處瞥了一眼,忍不住困乏,朦朦睡去,眼前都是瑪瑙五顏六色的華光……。

突然一陣劇烈的絞痛,驚醒了我的多彩之夢。不好,內急!要憋不住啦!我不顧衣衫單薄,從熱被窩中一躍而起,披上大衣就往沒人睡的空地上跑。也就十幾公尺,我迫不及待地蹲下「行事」。嘩啦,就像水桶翻個,我一瀉到底。本來這兩天就沒吃多少,很快就拉得空空如也,但癟癟的肚子還是覺得發墜。我「忙完第一波」後,才抬頭四望,啊?!內急的不是我一個!銀白的月光下,竟然有好幾位「蹲者」,與我辦著相同的事。我向最近的一位說:「怎麼,你也鬧肚子啦?」「是啊,拉得厲害……」我們話音未落,又有幾位像箭一般地躥了起來。蹲得發冷了,我鑽回被窩,可還沒睡穩,又感覺不對,趕忙又躥了出去,如此重複了多次,最後乾脆穿起衣服,斜躺在鋪蓋上,準備隨時戰鬥。

營地上的不少人也重複著同樣的動作。隊長終於忍不住了,打破寂靜,大聲喊道:「這水有問題,含鎂量太高,大家趕快吃點兒止瀉的藥吧。」大家根本睡不著了,紛紛起身,找藥吃。渾身軟塌塌的我,也趕快吃了幾片黃連素。因為那溪水不能喝了,只能乾噎下去。鎂元素的口感就是甜的,而西藥中傳統治便秘的藥,就是硫酸鎂!昨天晚上,我們等於是集體服了大劑量的瀉藥啊!

湖水苦澀,不能喝;溪水甘甜,也不能喝;行車中偶爾路過溫泉,泉眼周圍冬日噴水夾雜沙塵結成的溫泉結晶還沒完全化盡,突突冒出的熱水帶著淡淡的硫磺氣味兒還是不能喝!無人區處處潛伏危機,難怪千百萬年來,人類選擇了遠離。如今,為了擴展生存空間,在「戰天鬥地其樂無窮」的激勵下,人們要改寫無人歷史,要與大自然較較力,但,人真能一定勝天嗎?

離藏前的憂思(節錄)

(前略)

一位藏族朋友告訴我說,是宗教信仰。他給我講了最近發生的一些情況。隨著宗教政策的落實,前來拉薩朝佛的人越來越多,其中不少來自西藏以外的藏族聚居區。他們多數歷經數月,步行、磕長頭沿青藏、川藏公路而來,也有少數搭車,甚至乘飛機進藏。不久前,大昭寺就發生了這樣一幕:一位朝拜的信徒,在大經堂裡跪拜時,趁人不注意鑽到了香案底下,一動不動地直等到朝拜結束、清院關門。夜深人靜,他確認經堂裡的喇嘛也都回房休息後,才從案下爬出。借著佛前的長明燈光,他脫下寬大的藏袍,抽出鎖邊線,將袍子縫成一個不規則的大口袋。然後又用自己的藏帽當掃帚,在經堂地板上爬行著,細細地掃了一遍,佛像底座邊、香案下,各個柱腳,都沒放過,竟然掃出了幾十斤細細的塵土。將塵土全部裝進「袍袋」後,他又密密實實地縫緊了袋口。忙活了一整夜的他,再次躲進香案底下,一直等到天明寺院開門,朝拜的信眾湧入經堂,他才趁亂爬出。寺院的巡查人員發現他的異常盤問時,他才道出真情。原來他來自青海牧區,一個多月前,他賣掉了家裡近幾年飼養、繁育的所有牲畜,揣著兩萬多元鉅款,搭車進藏朝佛,以實現自己多年的夙願。到達拉薩後,他隨眾在八廓街轉經,到哲蚌寺、沙拉寺朝拜,在大昭寺前磕了多日長頭。經過仔細實地勘察,他萌生了給家鄉父老從聖地帶回聖物的奇想,於是就有了昨天的行動。講完自己的故事後,他掏出懷裡的所有錢,留下少部分用於航空寄運「聖土」和購買自己返程的車票,其餘一萬多元全部捐給寺院當作香火錢。管理人員相信了他的述說,為之深深感動,不僅沒為難他,還再三對他的善舉表示感謝。當然,感謝歸感謝,從那以後,寺院有針對性地加強了管理和安保工作,至少在每天關門清寺時,增加了查看香案底下的流程。而那位青海的虔誠朝佛者,寄運佛前「聖土」後興沖沖地搭車回家了。雖然已是兩手空空、家財散盡,但多年夙願得償,此時的他感到心滿意足,精神世界異常充實。而回到家鄉之後,向鄉親們分贈來自拉薩大昭寺佛前的「聖土」時,他還會得到更熱烈的精神享受和發自內心的深深祝福。

這段故事,引發了我長時間的深思。是啊,在中國的五個民族自治區裡,西藏有很多獨特的地方。近乎單一民族聚居,信仰同一個藏傳佛教(即喇嘛教),就是最主要的一點。而這一點又包含著多重內容:一、不像其餘四個自治區那樣,早在新中國成立的很久以前,就呈現多民族雜居狀態,一些地方的漢族人數甚至超過少數民族;而西藏在一九五○年以前,幾乎沒有長期定居的漢族,全區藏族占九十五%以上,門巴族、珞巴族,人數不多,而且屬於藏族的分支,回族、僜人、夏爾巴人,更是微不足道。二、藏傳佛教是全民信仰,儘管分成了格魯(黃)、噶舉(白)、寧瑪(紅)、薩迦(花)、苯(黑)幾大派系,但都沒有脫離藏傳佛教之宗,表現了宗教的高度同一性。三、政教合一的政體維繫了至少五百多年,達賴、班禪一直被奉為最高的政治、精神領袖,被視為佛祖的代表。四、宗教信仰滲透到深山、牧區每個家庭,可謂代代相傳,與生俱來。一九八二年夏,恢復職位與名譽的班禪大師到西藏視察。這是時隔近二十年後,大師的再次來藏。西藏信眾的朝拜熱情幾近狂熱。班禪所到之地,人如潮湧。在拉薩、日喀則兩地,受大師摸頂祝福的信眾達三十萬人次。連日的長時間以手輕輕摸頂,竟把大師累得胳膊腫痛,後來不得不以木架托支。而在大昭寺的一次活動中,還發生了嚴重踩踏事故,造成一人死亡、十多人受傷。

這就是西藏,既是歷史的,也是現實的。任何忽略這一實際的舉動,都會引發嚴重的後果;更何況是完全背離,長時間的完全背離,所造成的惡果實在難以估量!

平心而論,一九五九年到一九八○年,西藏廣大民眾的實際生活狀況,絕對要好於舊時代。但六○年代急於一步登天式的集體化,文革十年的極左肆虐,觸及靈魂的破四舊,勞民傷財的學大寨,尤其是一九六九年以後持續多年的復叛整肅,深深地傷害了廣大翻身農奴。缺乏新舊對比的年輕人,更是對極左之害,感受深切。

壓抑多年的宗教情感,極左迫害造成的強烈憤恨,二流合一,在佛爺代表來訪時,找到了宣洩的機會。這就是達賴親屬們得以風光的主要緣由。

在西藏逗留的最後日子,我第一次感受到西藏宗教力量的強大,它不是極少數人能夠鼓動起來的,而是深深地隱藏在藏民族的心底;我也再一次體察出極左路線對西藏的危害之深,它的惡果可能剛剛顯現,消除它的影響、撫平它造成的傷痛,可能需要幾個十幾年,甚至更長。一內,一外,相互扭結,成為影響西藏安定的最主要潛在因素。

九月初,收到錄取通知書的我,托運了鋪蓋、書籍等行李,留下了本不屬於我的西藏物件,依依不捨地告別了同甘共苦多年的藏漢族朋友,登上了飛往成都的班機。透過小小的舷窗,俯視著生活了十二年的西藏大地,那一道道蜿蜒的江河,那一座座終年積雪的山峰,將要化為永遠的記憶。只想多看幾眼,好讓它們在腦海中刻得更深更深。飛機執著地徑直東行,雪山漸漸消退,西藏慢慢遠去,但我心中的憂思卻變得越來越強……。

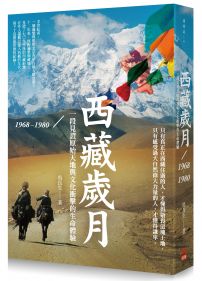

一九八○年九月離藏,距一九六八年九月離京,正好十二年。一九四八年五月出生的我,把二十歲到卅二歲的年華放在了雪域高原。難忘西藏,難忘西藏的白雲、藍天、雪山、大河,難忘西藏同甘共苦的阿爸阿媽、兄弟姐妹,難忘西藏四千多個日夜的對錯榮辱、苦辣酸甜。