第一章 利他主義者(節錄)

以下是一位「全能天才者」的七幅速寫:

‧二零年代時,他是個劍橋大學的知識份子,在宿舍裡他屈身傾聽,靠回椅背上仔細思考,然後起身站在壁爐前地毯上剴切陳詞,言談間時而充滿試探性,時而企圖引導聽眾,總是如此熱情,段落分明,聽他講話的是一個叫做「劍橋使徒」(the Apostles)的秘密討論團體,為他們提供新的知識或倫理體系,隨後還以身作則,實踐自己的不道德理念,在博物館、三溫暖、火車站與街上隨意勾引各個不同階級出身的男人,犯險與他們違法性交。

‧到了三十一歲,一九一四年八月三日那一天,他的小舅子騎著三輪摩托車,他坐在邊車裡,用極速馳騁在劍橋大學前往倫敦的路上,風塵僕僕,炎熱不已。他是個年輕的劍橋大學經濟學家,英國財政部因為歐戰將至,出現危機而召見他。這個異類的局外人單槍匹馬,說服財政大臣勞合.喬治(Lloyd George)與財政部的高官們,讓他們著手採取一個先前各家銀行已經讓他們相信非採取不可的措施:暫時擱置《銀行特許法》(Bank Charter Act)。到了開戰後的第一週,他的關鍵性建議阻止了貨幣恐慌現象的發生,讓英國財政不至於垮台。

‧不到四年後,在世界大戰引發的嚴重危機期間,凱因斯任職財政部,主管該國對外財政,他又說服頑固而且看起來麻木不仁,居家環境以單調乏味聞名的財政大臣波納.洛(Bonar Law)拿出兩萬英鎊政府經費,由他為國家畫廊(National Gallery)前往拍賣會買下畫家竇加(Degas)的畫室收藏品;他在德國部隊發動攻擊,隆隆砲聲影響買家信心之際參加巴黎拍賣會;他購入塞尚(Cézanne)、安格爾(Ingres)、德拉克羅瓦(Delacroix)與竇加的作品,把塞尚那一幅帶回英格蘭,藏在薩塞克斯郡(Sussex)一間農場旁小路上的水溝裡,因為他要去拜訪朋友,無法帶著那麼沉重的畫作。

‧四十幾歲時,他身兼布魯姆斯伯瑞派(Bloomsbury group)的成員、藝術收藏家、藏書家、雜誌社老闆、芭蕾舞迷等身分,他老婆是狄亞吉列夫(Diaghilev)旗下俄羅斯舞團(Ballets Russes)的女舞者莉迪雅.洛波柯瓦(Lydia Lopokova),此外在歷次大選期間,他還代表自由派候選人在英格蘭四處奔走,為布萊克本(Blackburn)的棉業工人解釋稅制,向巴羅(Barrow)的造船廠工人說明為何會景氣不好,說服劍橋鎮的店家支持貸款給蘇俄,在黑潭市(Blackpool)遭到鐵路工人圍攻,也因為他發表文章的《曼徹斯特衛報》發行到紐約、柏林、巴黎、米蘭、維也納、阿姆斯特丹與斯德哥爾摩等地方而成為國際意見領袖。

•當英國遭遇經濟不景氣問題,美國「經濟大蕭條」的影響也隱然可見,身為劍橋大學名家的他舉辦了一個長達數天的非正式研討會,與會者包括某個政府所屬財政與工業委員會的許多成員,此外他提出的許多深刻洞見(例如,他強調投資與儲蓄之間的差異)和極端提議(他主張政府應該透過公共建設的經費支出來避免投資過少的惡性循環,透過低利率政策來讓貨幣貶值,藉由關稅障礙來保護國內市場,並且把經營績效不彰或者多餘的工廠關閉)也讓許多銀行家、製造商、官員、工會成員感到如癡如醉。該委員會的主席麥克米蘭爵士(Lord Macmillan)用敬佩的語氣對他說:「你簡直像是個神奇的編劇。」他的演說都極其謹慎、精確而明斷,深深吸引了該委員會的成員,他們因此在一九三一年發表了一份《麥克米蘭報告》(Macmillan Report),呼籲政府應該建構一個計劃經濟體系,也就是後來所謂的凱因斯式經濟體系。

•到了五十幾歲,他知道不死守原則才能展現創意,因此他認為所謂一成不變的人就是那種「無論是否下雨都會高舉雨傘的人」,也修改了自己的想法,於一九三六年出版了《就業、利息與貨幣的一般理論》(General Theory of Employment, Interest and Money)。這本書就算不是總體經濟學的原創經典, 也可以說是奠基之作,後來也變成了二十世紀最重要的經濟學著作。事實證明,它跟亞當.斯密(Adam Smith)的《國富論》(Wealth of Nations)一樣,都開啟了一個新的經濟年代。一個常常與他唱反調的劍橋大學資深經濟學家庇古(A. C. Pigou)曾說:「我們都太沉悶,也許有一點過於自滿。《一般理論》粉碎了那種以武斷理論為尊的沉睡局面。世界上出現了各種討論與爭論的聲音,有人同意也有人不同意他。經濟學與經濟學家都活了起來。平靜的時代結束了。就此誕生的,是一個屬於……創意思想的時代。」

•到了六十幾歲,他充滿了大無畏的精神,身材高大的他疲倦無比,而且有心臟病,但是在沒完沒了的一個個累人會議上,他還是每天爭鬥辯論不休,在面對美國人要求償還戰爭借款時,力圖避免戰後窮困凋敝的英國走向破產;他也知道自己正在犧牲自己,照亮英國;後來,等到客輪「伊莉莎白女王號」(Queen Elizabeth)開到大西洋上的時候,那些筋疲力盡的同事們都已經睡了,他自己卻沿著走廊走到下面的無線電收發室,透過電訊了解英國人如何批評他談成的英美財務和解案,接著他再回到自己的大房間裡準備畢生最具代表性的一篇講稿,稍後將把攻擊他的人罵得抱頭鼠竄。

上述的每一幅速寫都呈現出同一個人的類似姿態,他就像是個訓練有素的邏輯學家,熱愛生命,同時也善於說服與誘惑他人,顛覆老舊觀念,讓新觀念深植人心;他的輝煌光芒並未讓身邊的人感到暈眩,而是得以看清自己與強化的觀點。他就是約翰.梅納德.凱因斯(John Maynard Keynes,一八八三∼一九四六年)。

凱因斯曾是深深影響二十世紀英國公共事務的重要知識分子。他是英國學者扮演實踐家角色的典範。許多經濟理論都是他在孤獨的書房中,還有在與人激烈討論的過程中構思出來的。然後,他說服歐美兩地的政治人物和金融家實踐他的理論。戰時曾在華盛頓與他共事過的以撒.柏林(Isaiah Berlin)認為,在他認識的人裡面,凱因斯是最聰明的,「具有令人讚嘆的智能」。擅長操弄輿論的報業大亨畢佛布魯克爵士(Lord Beaverbrook)曾於一九四五年把凱因斯稱為「當世英國最棒的宣傳家」。艾瑞克.霍布斯邦(Eric Hobsbawm)曾列了一張「二十世紀政壇推手與改革家」的名單,他與列寧、史達林、羅斯福、希特勒、邱吉爾、甘地、毛澤東、胡志明、戴高樂、墨索里尼與佛朗哥將軍等人一樣名列其中。在他之前,經濟學家都是像恐龍化石的古董等級人物。「凱因斯經濟學」與「凱因斯革命」等詞彙的出現證明了他在經濟理論與政府政策的領域都有龐大影響力。事實上,對於整個世界來講,「凱因斯經濟學」的關鍵影響力可能還不及所謂的「凱因斯時代」:在二次大戰結束後的那三十五年之間,各種不同版本的凱因斯經濟概念主宰了西方政府的經濟政策,現在回顧起來,也的確造就出歷史上快速擴張時間最長的經濟繁榮時期。凱因斯主義撐起了所謂的調節式資本主義(regulated capitalism)。在英國,這種體制的主要任務是不計一切代價為全民提供工作機會,從一九四五年的艾德禮(Attlee)到一九七九年柴契爾(Thatcher)上台,這也成為工黨與保守黨政府的經濟政策主軸。

……

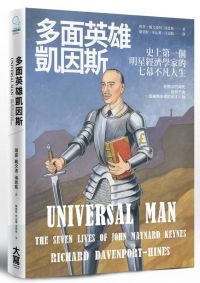

李歐納.伍爾夫(Leonard Woolf)跟凱因斯一樣是神秘團體「劍橋使徒」的一員,也是聞名於劍橋與倫敦的天才,他曾如此概括凱因斯: 「他是個教授、公僕、投資者、商人、記者、作家、農夫、畫商、政治家、劇團經理、藏書家,還有其餘六、七個不同身分。」不管是在白廳、華府、劍橋、柯芬園(Covent Garden)、英格蘭銀行(Bank of England)或是在大不列顛藝術委員會(Arts Council),他都一樣充滿自信。凱因斯除了活躍於上述不同領域,他也積極參與各種餐飲俱樂部(dining-club)與私人的討論團體,把許多專業、影響力和理念各自不同的人結合在一起,形成一個人際網絡。伍爾夫並沒有說他是個「經濟學家」,這本書的每一章也都沒有用到「經濟學家」一詞。與二十世紀相較,過去在十六、十七與十八世紀期間更常看到凱因斯這種人,他們充滿好奇心,博學多聞,想像力豐富,因此參與了各種不同的人類活動領域。他關切的東西很多,因此才會變成一個特別的經濟學家。這本書想要論述的就是他那特別的人生光景——那種人生曾被路易斯.麥克尼斯(Louis MacNeice)用詩作〈秋天日誌〉(" Autumn Journal ")描述為「殺死放任自由的細菌的冷霜」。

……

凱因斯擅於說服他人。第一次世界大戰爆發的三個月前,他曾跟劍橋大學教授亞瑟.班森(Arthur Benson)說:「人生的一大悲哀在於,我們常常必須說服別人。」(此外他還補了一句:麻煩在於,開口說話前很少人會停下來思考。)一九三三年,他曾在都柏林表示:「講話時用詞必須有點辛辣,因為言詞負責傳達思想,用來刺激那些不思考的人。」凱因斯把畢生都用於提醒、說服與刺激世人,希望能把大家的思考導入正軌。他懂得利用週遭情勢與環境來反抗口號,揭穿謊言,瓦解別人的虛矯言詞,堅持說真話,為世人開創出了解真相的契機。如果真想說明他為何如此具有說服力,任誰都不該忽略他的聲音。曾與他一起出席劍橋大學討論會、官方會議與國際外交談判會議的奧斯汀.羅賓森(Austin Robinson)就強調他的音色。「他的聲音好聽悅耳而宏亮,再加上說理明晰,用字廣博,興高采烈,同一世代的人裡面只有邱吉爾能與他匹配,這一切都讓聆聽他說話成為一種樂趣,無論你是否同意他說的,無論你完全明白或者壓根不懂他在說什麼,你都無法否認。他從不讓人感到無聊。他也不曾讓人感到勞累。陳腐平庸絕非他的風格。」

凱因斯幫各大日報、週刊與學術雜誌寫過很多東西。寫文的目的是為了直接影響政府決策或者扭轉短期內的輿論。他的文章兼具即時性、話題性,往往能引起熱烈反應:儘管那些報刊文字的能見度是短暫的,但它們所據有的說服力卻能持續不墜。相較之下,凱因斯寫的書則是需要一再重讀。他的書針對重要原則下定義,探究疑難雜症,提出問題,建立模式,而且意蘊深遠。他的文字具有滔滔雄辯的特色,無論時間過了多久,說服力依舊。其中最有名的一本書《和平的經濟後果》(The Economic Consequences of the Peace)在九十多年前出版,如今仍能獲得廣大迴響。在那本書裡,凱因斯所論述的是「(歐洲)經濟組織所具有的異常特性,不穩定、複雜而不可靠,常常有變化。」他強調,西方經濟體系的基礎是「財富的不平均分配」。他指出有一種新的普及化消費主義開始出現,來勢洶洶(如他所說,「透過戰爭,所有人都看出消費的各種深遠與廣大影響,也有許多人發現節制是沒有用的」),他還預測,「一旦騙局被揭穿,勞動階級可能再也不願意辛苦犧牲付出。」結果,因為中產階級又出現明顯的新型消費行為,也許會出現「政府萬萬稅」的情形,以及在政治上遭到報復。

古典時代思想家(凱因斯所接受的就是古典教育的訓練)思索的最重要問題是:「我要怎樣才能讓我的生活良善美好?」歷經十七世紀的宗教戰爭後,筋疲力盡的歐洲人用另一個問題來面對「人生有何目的」的議題:「我必須做些什麼才能夠獲得救贖?」凱因斯試著為經濟學家們回答此一問題。非常了解凱因斯的丹尼斯.羅伯森(Dennis Robertson)曾在一九二○年寫過一篇《和平的經濟後果》的書評,他寫道:「在前途未卜甚至情況可能很糟之際」,凱因斯寧願「為了展現慷慨而承擔風險,不想吝嗇待人,而且冒險時他總是懷抱希望,而非絕望。也許——也許凱因斯先生自己畢竟是個年邁神學家;如果真是那樣,也不是什麼壞事。」

凱因斯曾於一九二五年寫道,「情況似乎日益清晰」:

我們這個時代最大的道德問題就是我們太愛錢了,生活中所做的每一件事,十之八九都常常與錢有關,每個人努力付出的主要目的,無非是為了爭取到經濟上的穩固地位,而且整個社會也認為有錢就是達到某種有建設性的成就,大家也都把積攢錢財的本能當成維持家庭與未來存續的必要條件。我們身邊的各種宗教正在土崩瓦解,失去了它們的道德意含,大多數人只把它們當成某種宜人的神奇儀式或者社會禮儀……因為它們壓根都沒有觸及關鍵問題。

由於他批評賺錢這件事與宗教,不管是他在世時或者現在,許多美國人都不喜歡他。此外,無論是在他的私人信函或者當官時寫的公文裡,他都曾嚴厲抨擊美國人的工作方式與美國政府。然而,他的態度並非反美的。他的言詞不帶敵意。他坦然表達自己對於美國風格的擔憂,就像每逢英格蘭銀行、伊頓公學(Eton College)、阿斯奎斯(Asquith)以後自由黨(Liberal party)僅存的幾位領袖、《新政治家週刊》(New Statesman)的明星級專欄作家以及大不列顛藝術委員會(Arts Council of Great Britain)的蘇格蘭籍委員們出現誤判情勢或者行為不當時,他也是直言不諱。如果有誰對全世界最富有的國家懷有敵意,他一定會覺得那是愚蠢、駑鈍、遵奉失敗主義而且走回頭路的。他非常喜歡美國的蓬勃朝氣與樂觀主義。

凱因斯討厭悲觀主義。他認為愚蠢是醜陋而令人厭惡的,無知則會導致悲觀、殘酷、不公不義與浪費,因此他極力與之對抗。人生在世就是該擁有許多紮實的知識,試著掌握大量混雜零碎的資訊,進行許許多多假設,並且能臨機應變,提出日常問題的解決方案。凱因斯擅用邏輯與本能,以客觀數據和創造性的想像為依據,把一切統整為較為清楚的生活律則。他畢生之所以能夠如此驅策自己,是因為他認為,如果人類可以擺脫蒙昧無知的狀態,可以消滅悲觀主義,那這世界上大多數的禍害不幸都是可以補救的。

他是個快樂而充滿活力的人。有時候他過於樂觀,太過相信理性與說服力(特別是他自己的說服力)可以帶來的改變。而且由他主掌的那些活動總是嚴謹而且紀律嚴明的。他相信,原則上所有問題都是可以透過理性思考來解決的──除非人們太笨了,無法實行解決方案。他的方法是,首先找出理性的解決方案;然後找出實行方案的行政手法;最後設法說服他人,讓他們知道他推薦的方案有何意義。他是個合群的知識分子,與朋友門生之間的快速與尖銳討論能刺激他,給他很大幫助,不過在討論時他往往已經有了詳細、井然有序而且確定的計畫。許多與他同一個時代的人,包括詩人艾略特(T. S. Eliot)在內,都曾經盛讚他的散文簡潔、明晰、用字精確而且擅用反諷。