作者序

二○○八年一月,三箱總共一百二十七卷底片和西班牙內戰的照片出現在墨西哥。那是羅伯.卡帕、潔妲.塔羅,以及大衛.西蒙,也就是秦的作品。總共三千多張從未發表過的照片。導演崔夏.吉芙(Trisha Ziff)透過墨西哥將軍佛朗西斯科.阿奇拉.貢薩雷茲(Francisco Aguilar Gonzalez)的後代找到了箱子,三○年代末期,他在法國馬賽當外交人員,協助反法西斯主義的難民脫逃。目前,這些資料保存在紐約國際攝影中心(ICP),等待研究。幾乎所有報紙都稱這個發現是新聞攝影史上的一大要事。

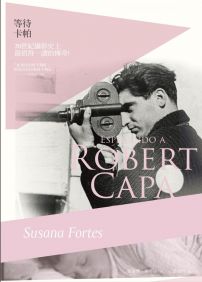

這部小說的靈感來自《紐約時報》刊出的一張照片,也就是在墨西哥找到的其中一張照片(見本書封底)。我指的是潔妲.塔羅躺在旅館房間的一張小床上,極為年輕,身上穿著卡帕的睡衣。如果她的眉毛不是修得那麼細緻,或許看起來就像個小男孩。她側躺著,一隻手壓在胸前,一頭凌亂的頭髮,左腳曲起,睡褲褲腳掀到膝蓋,一副翻來覆去許久才終於入睡的模樣。

我從以前就一直欣賞羅伯.卡帕。他的攝影集向來放在我書房裡尊榮的位置,跟柯多船長(Corto Maltes)、尤里西斯(Ulysses)、史考特隊長(Captain Scott)、邦蒂號(Bounty)上暴動的水手、希斯克里夫(Heatchcliff)、凱瑟琳.恩嘯(Catalina Earnshaw)、艾馬殊伯爵(Almasy)、凱瑟琳.克利夫頓(Katharine Clifton)、約翰.里德(John Reed)、露意絲.布萊恩特(Louise Bryant),以及所有奮戰不休的英雄,擺在一起。我不只一次想寫寫關於他的人生。我覺得我的國家虧欠他,至少欠一本小說吧!虧欠他和潔妲兩人。我真的覺得這是尚未償付的一筆債。而償還的時間當然還沒到。事情不用選擇,該發生的時候就會發生。

除了照片資料,有些書對於動筆前的資料收集階段助益頗大。第一本是理查.維蘭(Richard Whelan)撰寫,有關羅伯.卡帕的傳記,還有艾力克斯.凱爾蕭(Alex Kershaw)扣人心弦的傳記《鮮血與香檳》。為了營造馬德里、瓦倫西亞和巴塞隆納的氛圍,以及當時的政治陰謀、愛情陷阱,我參考了保羅.普雷斯頓(Paul Preston)的《烽火中的理想家》,其內容忠實反映並描述當時人們前去觀看事件卻遭到逮捕的過程,某方面來說,他們著迷於最後一場的浪漫戰役,或者說這是最後一場至少還能選擇黨派傾向的戰爭。此外,記者費南多.歐爾梅塔(Fernando Olmeda)由「辯論出版社」出版的有關潔妲.塔羅的研究也幫了大忙。礙於我的德文程度有限,幫我省了部分力氣,不需鑽研那些直接用德文撰寫的史料。費南多.歐爾梅塔的書蒐集了德國女作家伊梅.夏柏(Irme Schaber)大量的資料和證詞,後者關於潔妲.塔羅的傳記是當今發行過最具權威且最詳盡的,可惜沒翻譯成其他語文版本。她挖掘出二十世紀最有趣且最勇敢的一個女性角色,賦予她應有的價值,讓她免於遭世人遺忘。

這部小說也多虧幾位記者朋友的相助,他們是戰地通訊記者,從他們的新聞報導和著作,我學到原來有些旅程是一條不歸路;而戰爭,能讓一個人再也回不到過去。他們知道自己是誰,甚至也出現在這本小說裡。透過小說,我也向所有的通訊記者獻上敬意,他們有男有女,不論過去或今日,每天奉獻專業,讓我們能在每天清晨平靜地吃早餐時,知道世界是怎麼開始它的一天。

至於我,試著忠實呈現一些活在極限的人生,但也沒放過最黑暗或最具爭議的章節,像是那張聞名天下的照片「倒下的士兵」。所有關於內戰的故事都是經過查證的真實史料,同樣的,所有提及的作家、攝影記者、士兵、軍人的名字也都確有其人。其他部分,像是住址、家人回憶、讀物等等,則是小說家的自由發揮。

我想以羅伯.卡帕、潔妲.塔羅,以及大衛.西蒙,透過他們照片所傳達的精湛技術和熱情,呈現那個混亂年代的緊迫節奏和曲折複雜。但我沒攝影天分。所以只能以我的方式跟利器,試著拉近影像和文字間的距離。讓每個人都盡其所能。

最後我想說的是,從下筆到小說結束,作者也不再是原本的自己。就某方面來說,寫這本小說就像經歷了一場戰爭,代表了我的小說家生涯──一個沒有回頭路的所在。我的一部分永遠地停在砲聲隆隆的那幾年,天亮時,潔妲.塔羅穿著睡衣,甜美地從夢中醒來。

導讀

卡帕,喀嚓!

“ 死亡往往是一樁悲劇,尤其當時間已經倒數。”張照堂

一九三六年九月五日,一群西班牙武裝民兵在科巴多前線近郊作戰演練,做攻擊陣式給二十三歲的記者羅伯.卡帕拍照。其中一名叫玻里.葛西亞的民兵從壕溝躍起往下坡跑,突然雙手一舉,仰身倒地,卡帕在近距離的壕溝裡瞥見,還以為他模擬中彈,無意識地高舉起相機急速地按了張快門。一開始他不記得有聽到槍聲,只奇怪怎麼有人突然中槍倒地。接著有人去撿槍枝,又在同一個地方被射倒,槍聲大作。卡帕在驚慌中連拍了這段過程。不久,「倒下的士兵」登上法國VU雜誌、美國《生活》雜誌,傳遍世界,當時並沒有人知道這個士兵是誰,但卻都記住羅伯.卡帕──這個年輕的戰地攝影家。「倒下的士兵」後來成為西班牙內戰最有名的代表圖像,它連結了奮戰、犧牲、理想、悲壯等象徵情結,也被公認為是世界上最偉大的一張戰爭照片。躲在壕溝裡,卡帕當時這一聲「喀嚓」,造成了他一生最大的內咎、聲名與傳奇。

一九四四年六月六日D-Day,卡帕隨同美軍從法國諾曼第歐馬哈海灘登陸突襲,他帶了兩台Contax II雙眼相機,50 mm標準鏡頭,在猛烈的德軍炮火與洶湧的浪潮下與士兵們搶灘前進 。他時而攀著登陸小板、時而半爬半泳地高舉相機急促按下快門。在那佈滿地雷六公里長的沙灘上,兩千多名士兵陣亡了。喀嚓、喀嚓、喀嚓,卡帕在驚濤駭浪的第一時間內拍了四卷底片。返回倫敦後,他急速將這些珍貴的膠卷寄到《生活》雜誌倫敦分部沖洗。暗房助理將濕淋淋的底片放進烘乾器裡,用地板上的熱流圈烘乾。不知是大意還是焦急地想看到結果,助理竟將烘乾器的門密閉,因缺少空氣對流,結果過熱而導致底片的感光乳劑整個熔蝕,前三卷膠片全毀了,只救回第四卷中十一張底片。兩週後(1944.6.19) 《生活》雜誌刊登了其中十張,標題是:「有點失焦」(slightly out of focus),這是二次大戰決勝之役最經典而有代表性的第一手現場目擊,充滿動感與能量。照片登出後,轟動全世界。但標題「有點失焦」似乎暗示卡帕拍照當時因緊張、害怕而手抖的結果,卡帕事後否認了。他說,只有在炮火、浪濤中換底片導致手忙腳亂而已,照片失焦是當時動亂中使然。在槍林彈雨中拍照,固然需要無比的勇氣,但性命交關,誰能更鎮定去框景找角度呢?有位記者在搶灘現場弄丟了他的底片跟鞋子。卡帕說誰不害怕?但你別無選擇,只有勉力向前。他說:「恐懼不是壞伴侶,它有時能救你一命。」

一九四七年,卡帕出了一本戰地回憶錄,就以《有點失焦》為名,似乎藉此反諷生命、戰爭與歷史的虛實與荒謬。

正像西班牙「倒下的士兵」的意外喀嚓,歐馬哈海灘上另一次的失焦喀嚓,成就了卡帕為人傳頌的第二則傳奇。這兩次失焦、搖晃的剎那,儘管只是卡帕數萬張重要且聚焦的時代影像一二,卻最最為世人所廣知。它們除了紀錄下重要戰役的經典剎那,因為晃動、失焦的情緒投射,強化了現場參與感,緊迫、悸動之情躍於紙上。雖是凝止的一格,在戰役的情節與歷史變遷的歷程中,卻延伸了無限的動能與想像。

一九五四年五月二十五日,卡帕在距河內五十哩南的紅河三角洲田野中隨法屬聯軍輾轉行進,四周有防不勝防的越共伏擊槍火。卡帕與《時代/生活》雜誌的同行記者約翰.麥克林(John Mecklin)沿途攔上一部吉普車跟進,不久又跳下車,告訴伙伴說他必須趕到前面為弟兄們拍幾張照片,就往路旁的蔓草田野中急速行去,喀嚓、喀嚓、喀嚓,炎熱、詭靜的空氣中傳來微弱的快門聲,幾分鐘後突然轟聲大響,一個地雷炸開了,卡帕被高高彈起,俯身倒在爆炸的穴洞旁。約翰趕過去,扶著頭大叫他名字,卡帕兩、三次輕微地動了動嘴唇,就像睡夢中被打擾似的。時間:下午三點十分,四十歲的卡帕過世時左手仍緊抓著相機,這是他見證死亡的第三個傳奇。

....

當然,卡帕的故事不只這些,他與潔妲.塔羅(Gerta Taro)的烽火情史也是大家津津樂道的攝影傳奇。一九三四年,二十一歲的卡帕與二十四歲的塔羅在巴黎相遇,這兩個年少時在家鄉都因牽扯反政府運動而入獄的猶太子民,逃至巴黎後因個性與理念的接近相引,巧遇後結成一體,在攝影的道路上相扶摸索行進。兩年後,他們組成「影銷二口組」,改名換姓 (他們原名叫 Endre Friedmanm 與Gerta Pohorylle) 。

「卡帕」是他小時候的綽號,匈牙利語「鯊魚」的意思。「卡帕與塔羅」就好像「邦尼與克萊德」這對西部大盜一樣,名號響亮,適於闖蕩江湖。他們打扮、治裝,以便在西方世界推銷自己。「優雅不僅能救你一命,也能幫你糊口。」塔羅與卡帕深知求生三昧。提高身分與籌碼的曝光,令大家很快地記住他們,通訊社與報紙也因為他們提供的戰地照片稀有、即時與真實,也不想打破這個騙局而默認了。因忙於各地區的戰亂與採訪,他們聚少離多,但都在不同的戰事現場上留下許多令人難忘的時代印記。

一九三七年七月二十五日,塔羅隨著共和軍在離馬德里以西十五哩處的布魯內特採訪,在法西斯政府軍瘋狂炮火攻擊下,狼狽地撤退。塔羅與一堆傷兵擠在一輛敞篷已凹陷的黑色座車,她站在車子兩側的腳踏板上。車子經過一個崎嶇不平的丘陵,猛然方向盤轉動,一輛坦克的砲管朝她打了過來。車鍊掉到身上,十噸的重量壓住倒地的塔羅,她無法動彈,嚴重內傷。第二天凌晨五點,塔羅在醫院中去世,時年二十七歲。消息傳回,震驚文化圈。五天後,她所屬的法國共產黨部在巴黎幫她舉辦了盛大的葬禮,雕塑家傑克梅蒂在她的墳上,塑下一塊紀念碑。

塔羅出事那天,她在筆記上寫著:「當我想著菁英份子在這場戰爭中犧牲的人數,我覺得無論如何,我還活著實在不公平。」上天終於回應了她和卡帕心中的預兆。但除了死亡,上天對正義、公理的提問,可曾公平過?

「沒有景色比人類的歷史還悽涼。」二十七歲與四十歲結合的生命體,短暫地相聚三年,最後在戰火中豎起一面旗子,在槍火、喀嚓的詭譎風聲中,不屈的飛揚。這就是歷史的景色,這就是傳奇的悽涼。

....

卡帕一生參與過五次戰爭,從西班牙內戰、中日戰爭、二次大戰、以阿戰爭到中南半島越戰。他堅稱永遠和軍人走在第一線,甚至:「永遠跑在軍隊前面。」卡帕帶著相機不停穿梭於亞、非、歐、美洲各戰區,除了與塔羅那甜美、心碎的即逝戀情外,旅館、酒館與戰場的時光磨耗幾乎就這樣形構了他的一生。

在塔羅的形容中,卡帕一方面是個天真、霸氣、不修邊幅、獨來獨往、狡猾、無畏又自負的鮑伯(Robert),一方面又是正直、浪漫、敏銳、可靠、有理想與愛心的安德烈(Endre)。卡帕無法忍受專制、獨裁與不公,就像他無法忍受安逸與靜寂。他張著獵犬式的眼睛,在動亂與不安中沒命追逐。戰爭與苦難的殘暴與痛楚,迫使卡帕在烈酒中對抗虛無,在炮火中尋求救贖。

戰爭的本質是甚麼?卡帕說:「戰爭中,你必須選擇憎恨一些人,愛憐一些人。你必須選擇一個位置,否則你無法忍受發生的事。」卡帕選擇的位置是見證:「在戰場上,除了拍照,你什麼事也不能做,要忍受這一點很不容易。」

為什麼卡帕非投向戰場不可?他說別無選擇,只能孤注一擲。他是天生的賭徒,不說大道理,察言觀色後就將人生的骰子拋出去。作家薩洛揚形容他就像個橋牌賭手,副業是拍照的。卡帕喜歡將戰爭比喻為賭局與女人,他說 :「戰地記者的生命就像他手中握的賭注一般,他可以押這這隻馬或那隻馬,但他也可以在最後關頭將它收回自己口袋中。」 戰爭像一塊磁鐵,他說:「對一個戰地記者來說,當你錯過一場戰事,就好像你拒絕了拉納.透納的約會。」但無止境地在戰爭中翻滾進出,卡帕最後在越戰採訪中似乎也有點力不從心了。他說:「這場戰爭就像一個年老色衰的女演員,愈來愈危險,也愈來愈沒東西拍。」卡帕預言的沒錯,他最後落入這危險、致命的陷阱中,但也是他的宿命選擇。

....

普立茲文學獎作家約翰.史坦貝克(John Steinbeck)曾經於一九四八年和卡帕在蘇聯採訪過一段長時間,他說卡帕是用「心血」拍照。他說,攝影機對他而言,不是冰冷的機件,而是心靈與思想的延伸。他以寬宏的胸懷、全然的熱情、高超的技術和無以匹敵的勇氣和冒險心,來對抗槍彈。他的影像揭示了戰爭的醜陋,更彰顯了人的質素與情懷。「卡帕的照片初看之下,看似偶然或無意中拍到的,其實不然。卡帕的攝影作品蘊含了寬宏的胸襟和無限的同情,他的照片絕不是意外,裡面的百姓與戰士的情感也不是偶然。他拍到心痛與愉悅的剎那,他拍出思維。他創造了一個世界,那是卡帕的世界,無人可以取代。」

史坦貝克說,卡帕的偉大貢獻是雙面的,一方面是他捨身建構起豐碩而活生生的時代檔案和國際圖片網路--馬格南通訊社(Magnum),更重要的一面是他對年輕攝影家的指導、鼓勵與提攜。他以身佐證了一個人可以靠他的相機過活,又能真誠地面對自己。許多年輕人受了他的感召,投向報導寫實路上,終其一生。

卡帕與秦(David ”Chim” Seymour)、布列松(Henri Cartier-Bresson)及喬治.羅傑( George Rodger)四位攝影家在一九四七年成立的「馬格南通訊社」,是世界上第一家由會員共同擁有與經營的攝影團體,當初設立的目的是想藉由各地不同的優秀攝影家,將世界發生的當下狀況傳播出去。「馬格南」是一種大瓶裝的香檳酒名,當時戰地記者常在生還之後, 喝這種酒與朋友慶祝。「馬格南」象徵了刺激、興奮與成功歸來,酒鬼卡帕以此為名,大家欣然同意。

六十四年前由卡帕發起的「馬格南通訊社」,竟然活存到現在,甚且由當初的四人小組擴展到今天的一○三個會員,幾乎網羅了全世界最優秀而負盛名的攝影家,累積了近二十萬張精采原作,他們動向瞻觀,被冠以當今最大的攝影家族與龍頭名銜。豎立馬格南的偉業基石與典範指標人物,應該非卡帕莫屬罷。

一九五四年,美國海外記者俱樂部設立「羅伯.卡帕獎」,獎勵每年最傑出的戰地/人道攝影家。W. Eugene Smith、Larry Burrows、Josef Koudelka、David Douglas Duncan、David Burnett、 Raymond Depardon、Eddie Adams、Susan Meiselas、Steve McCurry、James Nachtwey等名攝影家都名列在座。後卡帕世代的攝影家,面對層出不窮的動亂與苦難,以更詭譎、多變的視野,緊跟在卡帕身後。

受到羅伯.卡帕影響很大的還有他的弟弟──康乃爾.卡帕。康乃爾(Kornel)是一九三六年到巴黎投靠他的哥哥,他原本想去學醫,為了維生在一家商業攝影店打工,閒暇時當起卡帕的助手。他在寄宿的旅店浴室中整晚沖洗膠片,並幫卡帕、秦、布列松這「巴黎三劍客」放大照片。為了省電,他常在早上用報紙包著濕淋淋的相片去上班,午餐時間再利用公司暗房的烘乾器烘照片,後來因使用太多電量而被開除了。

當然,康乃爾接觸了這些照片也開始蠢蠢欲動起來,卡帕教了他很多。康乃爾說,家族中出了一個戰地攝影家就夠了,他留在陣線後。康乃爾在政治、社會議題與生活、人群的影像捕捉頗有乃兄之風。後來他移民美國,成為《生活》雜誌一員,也加入「馬格南」通訊社,跨足世界。卡帕在越南陣亡後,為了不讓其兄的作品跟他一起消失,康乃爾於一九七四年成立「國際攝影中心」(International Center of Photography),總部設在紐約。卡帕生前七萬張以上的底片,最後在這裡找到一個永遠的家 。ICP廣納世界各地傑出攝影家的作品,照片收集超過十萬張以上,在保存、展覽、研究、教學、出版、交流上的貢獻,獨一無二。

卡帕與康乃爾這對兄弟檔,聯手撐起見証與延續的攝影江山,他們在投入與獻身的步履中,相扶前行,其所建構的宏巨風景,又是一則佳話傳奇。

...

一九九○年末,三個包括一百二十七卷底片、原作與書信的手工舊箱子在墨西哥被發現,它們是卡帕、塔羅與秦在西班牙內戰(1936-39)的心血之作,也是納粹在入侵巴黎時,卡帕匆匆撤離時所遺失的。二○○七年底,這批失而復得的珍貴史料被送回ICP,半世紀前的封塵影像逐一出土,「倒下的士兵」那一長條底片就在裡頭,許多謎在裡頭。「失而復得」這個攝影史上的意外盛事,令卡帕的傳奇再添一樁。喀嚓、喀嚓、喀嚓,這三個箱子裡還有甚麼驚奇?到底卡帕又要告訴我們甚麼歷史的失焦,誰也無法預料。

《等待卡帕》,到底誰在等待?塔羅在等待,我們也都仍在等待。這本傳記體的模擬小說,雖說近乎史實描述,但是很多場景真偽莫辨,就像所有的自傳一樣。卡帕製造了傳奇,他相信傳奇嗎?如果他看完這本書,他會有甚麼反應呢?我想應該就像蘿絲.奧肯(Ruth Orkin) 一九五一年在巴黎酒館拍的一張照片:卡帕右手支著臉,露出嘲諷的微笑斜瞪著鏡頭。喀嚓,這一張倒沒有失焦。

張照堂

攝影家、影像作家及紀錄片工作者。

國立台南藝術大學音像紀錄與影像維護研究所榮譽教授,獲國家文藝獎及行政院文化獎。