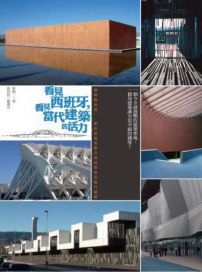

雨後春筍的西班牙現代建築

徐明松

歷史是複雜而令人玩味的,整個二十世紀大半段,困在政治與經濟泥淖中的西班牙,竟然在世紀末展露頭角,當然,不能說完全脫離困境,因為經濟沒有名列前矛,政治也仍顯混亂,但在文化創意上卻屢有佳績,不得不令人側目。歷史上,這個曾在十五、十六世紀叱吒風雲的伊比利半島大國,他們的不可一世在十七世紀,繼葡萄牙之後,走到了盡頭,儘管不算退出世界舞台,但也風光不再。一度,城市的資產階級靠國家的力量掠奪殖民地的資源並累積財富,傲人地擁有世界各地許多殖民地,包括台灣沿海,可惜的是,這些財富只用來彰顯及揮霍,從沒為自己的國家設想更遠的未來,也沒有提昇整個社會的競爭力,因此聲望也在瞬間消逝。隨後,荷蘭、英國取而代之的,西班牙的海上霸權與殖民帝國逐漸消退。

然而蟄伏了幾個世紀的西班牙,經歷了多舛的命運。十九世紀末殖民地古巴、菲律賓、波多黎各的相繼獨立,經濟上的國勢衰落繼政治之後再成定局,儘管此時文學、藝術與建築上有短暫的卓越表現,不過這似乎屬於文學上的補償作用,很難看作一種全面性、制度性的運動。二十世紀前三十年社會仍明顯動盪,直到1936年佛朗哥(F. Franco)法西斯政權的集權才逐漸穩定。這段時間大底也是西班牙打下工業基礎的三十幾年,儘管如此,這幾十年,文化的箝制、資訊封閉,還是讓西班牙置身進步開放的西歐世界之外。1975年,佛朗哥過世,1977年自由選舉,民主中間聯盟黨獲勝,同年成立文化部,積極推動各項文化藝術活動。八○年代,加入歐洲各種組織成為最重要的政治外交目標,九○年代開始,西班牙已重回世界舞台,儘管「強」國不再,但她已是無法令人忽視的歐洲大國。

在這樣的背景下,西班牙在七○年代末全面啟動的國家現代化工程,是一個遲來的計畫,或許就因為遲,所以顯得盡力,再加上西歐諸國帶著之前的經驗加以協助,就更事半功倍。因此在這一波改造中,城市與建築扮演了關鍵性的角色,其中巴塞隆納最具領頭作用,這與歷史上的加泰隆尼亞(Catalunya)的地理區位與獨立運動密切相關,地理上由於巴塞隆納接近法國,所以在接受現代化的訊息也來得早,也多少刺激了他們脫離以馬德里為核心的西班牙的想法。因此馬德里政府為了安撫巴塞隆納區域的獨立運動,七○年代末,開始挹注了不少資金在改造巴塞隆納及周邊地區,地方政府也在數任有為新市長的帶領下不負眾望,在持續近三十年的改造中,讓巴塞隆納成為歐洲另一個誘人的城市,隨後馬德里、Sevilla、畢爾包…等更多的城市加入了改造運動,儼然已成為不可抑止的雨後春筍。

所有這些運動在多年、持續的改造中,也逐漸積累出足夠的文化能量,因此孕育了不少可以登上世界舞台的各類創作者,在建築界,先有Rafael Moneo以學者建築師身份登上世界舞台,又有Enrico Miralles繼承了高第酒神般的狂喜,吸引國際的目光,或者像Alberto Campo Baeza 以純粹冷靜的語言來形塑他內心的景,而後起之秀Mansilla + Tu??n Arquitectos,這個不到五十歲成員組合而成的事務所,則以不可思議的能量實驗著新語言,總是在理性的外表下,包藏著無限的感性。除此之外,如今有更多數不盡的新秀從四處冒起,尋找著各自心目中的西班牙地「景」。

筆者在義大利住了近十年,自許歐洲足跡遍佈,西班牙也去了數次,但當我知道純一兄那如數家珍、又有組織的西班牙旅行,在他面前也就不好張揚。我注意到,他的旅行似乎是帶著宗教信仰,對他來說旅行應該是一種不斷的思索,也是建築生命的實踐,因為這幾年我在他幾個實踐的住宅案中,看到那同樣文化累積的能量,為台灣帶來不一樣的建築省思。總之很高興看到他又將自己「私密」的西班牙旅程公諸於世,這本書再次帶我們回到這二十多年來,歐洲最活躍的建築聖地:西班牙,藉由完整的影像紀錄、資訊收集,為即將去或未能去的朋友、學子,提供了有用的專業導覽與文化反省,因此為之序。