鏡裡花難折?

阮慶岳/作家

兩年前,偶然聽王秋華老師談起,說打算翻譯這本關於「烏托邦」的書,就一直暗自期待著。

我對所謂的「烏托邦」(Utopia),一直懷抱著迷惑般的好奇,心底想著為何會有人要去想像這樣不可能被實踐的事情呢?以及,這樣如標槍般射入無垠蒼空的揣想與動作,究竟意義又何在呢?

在我與謝英俊書信集《屋頂上的石斛蘭》裡,頭封信我就問了謝英俊這件事:「昨夜睡前,我翻讀十六世紀英國作家湯馬斯.摩爾(Thomas Moore)所寫的《烏托邦》,想到去年這個時候,我們一起在奧地利Linz參加的那場建築研討會。你記得那個年近九旬的奧地利老建築師(我當時在台下望著他,心裡想著他不知曾否參與過希特勒主導的任何建築案?那些雄偉卻暗藏著政治意涵與目的的建築物),辛苦地用英文發表那場述說西方建築史中,對烏托邦建築理想不斷、追求設計歷史的演講嗎?你記得我問你說:為什麼東方建築史裡,卻見不到對同樣烏托邦的建築揣想與追求?

「是我們太實際,不願相信空泛無法實踐的理想國度?還是因為太明白人性的本質,是註定無法進入天堂般完美社會裡呢?(我知道陶淵明的桃花源,但那畢竟只是個幸運避過亂世暴政的離世村落,他還不敢直言說出人類社會當追求的目標是什麼。)」

是的,我對願意去想像烏托邦的人,崇拜也覺得迷惑!同時我不斷思索著,為何我們卻沒有這樣對理想世界的想像呢?是我們太膽怯於去相信未來嗎?還是,我們的傳統文人(知識份子)早已被權力與現實,壓迫到不敢直接面對此刻社會、也不敢眺看未來,只能以「鏡裡花難折」來自況,並以「幽然見南山」來作自我生命化解嗎?

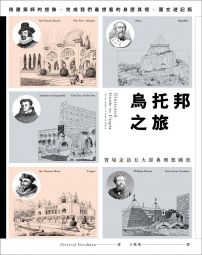

20世紀後期的著名美國建築師古德曼先生,在他這本書裡,為我的困惑提出了解答。他先說明寫這書的初衷:「有一名建築師,自少年時代便對一些理想國的傳說滿懷憧憬,年長又曾以此為題,在有名的大學講學。雖然這些國家目前在世界地圖上還找不到,他終於決定親自去實地探訪,研討居民的生活方式,並順便測繪當地的服裝、建築、紀念碑等。他去到了柏拉圖的共和國、培根的新大西島、康帕內拉的太陽城、摩爾的烏托邦和莫理斯的烏有鄉,這本旅遊記就是他觀察、記錄和描繪的成果。」

古德曼建築師在忙碌的執業與教學生涯之餘,會投入這樣繪圖與書寫的龐大工作,當然必有因由,其中尤其透露著他對現實的強烈批判與對未來的期待。他這樣寫著:「在此也說明一下本文中『理想國』的意義。我所說的理想國,不是如傅利葉(Fourier)、歐文(Owen)等十九世紀社會學家所提倡的新社會(他們追求的並非理想,而是即時可行的改革計畫),也不是如布雷(Boulée)、勒杜(Ledoux)等十八世紀法國幻想大師的建築設計(他們追求的不是新生活方式的建築,而是奇特或新穎的造形)。我所嚮往的理想國是如柏拉圖的構想:主旨在於教導;或如摩爾爵士發明的新名詞『烏托邦』:一個擁有完美的社會、法制及政治體系的地方。我的理想國作者並不認為自己在做夢,他們的作品是對當時社會的批評,也是對理想社會的建議。總之,絕非幻想。」

古德曼建築師的書寫,融合嚴謹的知識鋪陳,與小說輕快的敘述手法,加上他以手繪出來一幅幅理想國世界的動人圖像,讓這本書不僅因稀罕而極端珍貴,同時顯現對懷抱理想夢想(且不屈服)前人的致意情懷,神話/夢境/想像與盼望兼具,而全書散發出來濃厚的古典氣息,更是芬芬也芳芳。

我們可以見到古德曼建築師透過這些心儀的前人,譬如柏拉圖與蘇格拉底的故事,讓我們見到他對能夠生活在哲思與德行環境的嚮往,與對過著簡約與自制生命的全然信任,以及對現實政治能夠有何作為的深度懷疑。他絕非虛無的安那其避世者,相反地,他認為作建築必然要有著介入社會與現實的責任,他寫說:「蓋房子不只為了遮風避雨,住宅和城市也是社會的一面鏡子,反映出這社會的愛、憎與渴望。」

古德曼建築師的繪畫精彩也迷人,甚至讓我想到宋人張擇端所繪製的「清明上河圖」,那種以細密也翔實圖像,呈顯出庶民日常生活景況的風格。張擇端所繪製10-12世紀的北宋汴京,那種人文與現實交混後的豐富,以及城市本是以人為本的基本態度,都讓人極度神往,甚至難於分辨其中真實與想像的界分點,這樣以繪本作現實描述與紀錄的特質,並不常見到。

這是一本值得尊敬的書,而王秋華老師這樣全力的投入翻譯,不僅展現她對這本書價值與內容的信仰,更是添加了這書的整體風華,也讓我們慶幸能閱讀到這位華人女建築師翹楚者的文筆風采。

回到古德曼建築師的書寫吧!

在最後一段關於莫理斯「烏有鄉」的故事結尾時,古德曼這樣寫著:「回到倫敦後,在旅館裡看著窗外寒冷的細雨,回憶與莫理斯在凱斯科一家老酒吧共享的夜晚,兩人都有點悲哀。他告訴我,他第一次離開凱斯科時,想不出給這地方取個甚麼名字,於是就叫它『烏有鄉』。他說:『雖然這裡的朋友都對我這麼好,我始終覺得我不是本地人,覺得他們會向我說:你還是走吧!你是老世界的人,會受不了我們這種快樂;但是你已經看過我們,你已經知道,當主僕的關係進化成同伴的時候,世界就有希望改革。回到你的老世界,一點一滴地幫忙塑造友誼、和平與快樂。』沉默了好一會後,他忽然激烈地說:『是的!當然如此!如果別人也能看見我所見到的,我的夢就不再是幻想,而是理想了!』」

確實,我們依舊需要神話、也同時極度需要烏托邦!

這樣的期待並不遙遠與虛妄,誠如書中所言:「如果別人也能看見我所見到的,我的夢就不再是幻想,而是理想了!」

讓我們一起相信理想國,並認真的去看見它吧!

夢土無恙

孫德鴻╱十三行博物館建築師,孫德鴻建築師事務所負責人

許久未曾閱讀關於「理想國」的描述與討論了,更別說是本書這種以建築人的角度所提出的看法,當然我所指的「理想國」,並非狹隘的限制於柏拉圖那本對話錄所定義的正義城邦,而是泛指所有基於對現況不滿而積極描述的新世界,那種超人性的言論與道德指標,確實提供了知識份子一個無邊無際的想像空間,以及取之不盡的辯論題材,只是以建築思考的方式重現時,會不會淪為一個單純的舞台場景復原工程?

幸好結果並非如此,本書既非繪本亦非圖畫書,也不是一堆毫無依據的喃喃自語,事實上,作者除了充分了解五部原著的時代背景外,還順便填補了一堆原著未曾盡述的空白,雖然我個人偏愛的《烏有之鄉》(Samuel Butler, Erewhon, 1872)並未入列,但是早已足夠搭建一座可供探討的平台,這樣已然意義非凡,再加上作者對原著內容並未全面妥協,所以書中出現不少針對理想社會或是原著語焉不詳之處的質疑,這些質疑雖曾見於前人著述,然而搭配遊記中的對話一併提出,終究證明了理想國的辯證永遠不會結束,也不會圓滿,那種把我們想說的話,想談的事,用這種虛構的方式拐個彎,正是知識份子最擅長的事,所以與其說是遊記,不如當作寓言來看,植基於批判,成型於想像。

然而這也不是一本容易讀的寓言書,如果未曾大致了解各部原著就直接進入書中世界,讀者可能很容易迷失,加上書中出現許多作者自行編寫的銜接性橋段,常常令人無法分辨何者為原著、何者為作者新撰,以及作者選擇原著的隱性原則,幸好書中線索不少,細心的讀者應當不難發現,其中最令人深思的非「五位原著作者率皆命運多舛」莫屬,這種因不滿時政或不容於當道的反諷性寄託,顯然古今中外皆然。雖說理想國可以任憑想像,但是作者所遊歷的五個理想國度,畢竟還是出現了一些「理想城邦」的共同特徵,像是國家不大、財產公有、男女平等與和平傾向等等,當然還有「不與外界接觸」,因為只要與外界接觸過多,就會引發慾望的滋長,過度發展之後就成了帝國主義的濫觴,所以這些「理想國」的正確位置當然必須諱莫如深,不論是天然的阻斷還是人為的禁絕,即便曾經去過的人,不論如何尋找,其徑依舊不可復得,因為對他們而言,外來之人所帶入的觀念如同瘟疫一般危險,一個不小心就會毀掉他們辛苦建立的一切,難怪所有關於「理想國度」的敘述,總有一種相似感,桃花源記如此,道德經的「鄰國相望,雞犬相聞,民安於居,樂其業,老死不相往來」如此,電影《陰森林》更是把這種禁忌描述得淋漓盡致,因此「遊記」般的敘述文體畢竟是弔詭的,既然不欲外人知悉,為何又有詳細的描述付梓?只是理想國或烏托邦之說本就虛幻,不論是供人想像或憑悼,真正的意義還是在於讀者各自的詮釋,所以大可不必在意,反而是書中那些不辭辛勞繪製的建築圖,雖然稍嫌精準,但至少可讓各理想城邦的景象不再永遠浮於虛空。

以一個建築師的角度,尤其是一個活得如此精采的前輩建築師,來重現這幾個「理想城邦」的真實情境,確實再理想不過,可惜在眾多復原的理想城邦當中,似乎不見建築師這個職業的詳細描述,也無法知悉作者的審視角度,亦即在這些理想國度中,一位專業的建築師究竟是金銀料抑或銅鐵料?為誰服務?國衛還是奴隸?當然我最感興趣的是,一位曾經浸淫於塔木德或其他希伯來法典的猶太人,也是一位設計過五十幾座猶太教堂的建築師,在詮釋一個無宗教、無政府,甚至無法律的烏托邦情境時,心中是否有過有趣的辨證?這些辨證是否影響結果?對我而言,這也許是本書最大的謎團,儘管「理想」的陳述本身就是一種批判。

電影裡常看到這樣子的對白:「這是一個最壞的時代,也是一個最好的時代…」,只是話說會來,又有哪個時代不是如此?不管是狄更斯筆下的法國與英國、哲人輩出的魏晉南北朝,還是物質文明昌盛的今天,哪個時代不是光明與黑暗並存、正義與邪惡共舞呢?正因為這些激烈的對比與碰撞,使得我們對於一個理想國度的期盼也更殷切,想像也更強烈,這也是本書既不空前也不會絕後的主要原因。

Goodman在此書中的許多努力,確實為許多無緣親炙這五個理想城邦的讀者提供了不少較為具體的幫助,本書的出版,見證了我們對於夢土的無盡追尋,在這個後全球化的時代,我們的夢土究竟是陶淵明的陋巷,還是培根的新大西島,似乎並不重要,因為「理想國」不會祇存在於這些描述而已,從任何人的心中、甚至任何誇大的或過度詮釋的旅遊報導裡也找得到,在神遊或親臨現場的旅行中,我們看見想看見的,解釋想解釋的,雖然線索不多、證據不足,卻都是一種對於未知世界的嚮往或是現實世界的抽離,如此的想像,雖然我已許久不曾練習,還好從Goodman這份遲到許久的文稿中,欣然得知夢土依舊無恙。