第四章 工業大城(西元1800年至1900年)

在前面的章節中,著重介紹巴塞隆納市中心,以羅馬時期建設為基礎,逐漸擴展到拉瓦爾區、里貝拉和巴塞羅內塔。十九世紀時,巴塞隆納的城市重心在擴展區,是針對主要的歷史發展區域的周圍平原進行城市化,擴建的網狀街區和寬闊的街道,帶有加泰隆尼亞引以為傲的歷史地名。當然,這個關鍵時期的工業和社會革命,始於工人和業主在城牆摧毀前、為了生存所產生的衝突。巴塞隆納的發展開始跨出擴展區:經濟實力取決於周邊的工業飛地(飛地:在一個區域內部有某塊土地隸屬於其他政權管轄),如桑茨和聖安德魯(Sant Andreu)、城外的磨坊鎮如聖科洛馬—德塞爾韋略(Santa Coloma de Cervelló)的科洛尼亞.奎爾(Colònia Güell)、較小的工業城市網、加泰隆尼亞地區豐富的葡萄種植和農業生產地,以及加泰隆尼亞本地、西班牙和殖民地的市場。然而,擴展區代表著物質與政治經濟的發展,以及對城市文化的重新想像。

從加泰隆尼亞廣場到恩典區和周邊村莊,沿著(重新界定的)加泰隆尼亞蘭布拉大道、以及格拉西亞大道和聖胡安大道(Passeig de Sant Joan),綠樹成蔭的長廊成就了一八八八年的世界博覽會,巴塞隆納的菁英們向世界宣示他們的財富和現代化。這個區域包括許多名勝古跡,交織出極具吸引力的街道景觀,可藉此想像和體驗過去的歷史。

也許沒有任何地方比得上高第的終身計畫—聖家堂,它最能完美呈現改變城市的多種潮流。這項大規模的建築計畫占據了馬約卡街(Carrer de Mallorca)、普羅旺斯街(Carrer de Provença)、濱海街(Carrer de la Marina)和薩丁尼亞街(Carrer de Sardenya)四周龐大的區域。高第在一八八三年正式擔任首席建築師,當時是個缺乏想像力的哥德式復興建築專案,於一八八二年由弗朗西斯科.保拉.比亞(Francisco de Paula del Villar,一八二八至一九○一)開始執行。建築專案是由約瑟普.馬利亞.博卡貝亞.維達格爾(Josep Maria Bocabella Verdaguer,一八一五至一八九二)所贊助,他擁有一家宗教書店,並成立一個致力於為聖約瑟募款的協會。

高第受到金融工業資產階級的支持,特別是奎爾—洛佩茲(Güell-López)豪門家族的贊助(以下會討論),讓高第成功發展個人的職業生涯。做為一個城市的聖殿—類似巴黎的聖心堂(Sacré-Coeur),乞求赦免罪惡,全心奉獻給聖家—在這個飽受衝突蹂躪的城市中,聖殿能與那些面對叛逆工人的資產階級產生共鳴。如今,很容易因為政治意味而忽略了高第的想像力,這一點可以從一八九○年代時他開始把計畫轉向設計建造聖家堂耶穌誕生立面中看到。(儘管無政府主義者的炸彈確實出現在他完成的外牆中)。

雖然高第在二十世紀推掉所有其他的建築委託,但在他有生之年仍然無法完成聖家堂的建築計畫。他去世後,教堂的建造斷斷續續地在爭議中進行,尤其當內戰時教會被洗劫,建築的計畫和模型都遭到了摧毀。然而,對任何遊客來說,它仍然是必遊之地(雖然經常被當地居民忽視)。我們建議,遊客可以特別關注高第於一九○九年為工人和社區孩子們設計的聖家堂學校(Escoles de la Sagrada Família)。這座建築更加簡約,線條起伏也很奇妙,與現代建築的許多潮流設計產生共鳴,不是太過超現實和嚴苛。

想要欣賞巴塞隆納的城市發展(及其當代文化中的加泰隆尼亞文藝復興),就必須要了解政治、經濟、社會和文化的多種競爭力量,這些力量改變了這座城市,讓它在不同的統治時期中產生了不同的城市面貌。一八九八年,西班牙在面臨災難性失敗、割讓殖民地給剛崛起的美國之前,就已經失去對全球的影響力,而巴塞隆納於十九世紀開始,作為加泰隆尼亞的首都,併入西班牙。西班牙被困在長久的專制主義、以及努力為現代民族國家奠定基礎卻失敗的自由主義之間,這樣的兩極分化持續到二十世紀。在這些衝突中,巴塞隆納菁英們試圖控制當地的財富和權力,而不是控制國家,城市的其他人則為不同的願景而鬥爭,有時甚至會使用暴力。

物質城市的轉型

早期工業時代的巴塞隆納,無論是在生產、商業場所、還是住宅方面,空間都是一大問題。巴塞隆納仍被《新基本法令》限制在早期的城牆之內。此外,在受侷限的環境中,優質地產幾世紀以來都是由購買或繼承土地的宗教團體所掌握。因此,解除限定繼承權成為自由主義者修改舊制財產權的主要訴求之一,亟欲推動以私有財產為基礎的新資產階級國家。此過程涉及利用土地徵收和公開拍賣,把天主教教會和宗教團體手中的地產和貨物(包含市政公用土地)投入市場銷售。這種拍賣旨在創造新的農業中產階級經營者,在形成農村市場的同時,也能將生產盈餘供應城市所需。而在城市中,解除限定繼承權衍生出房地產市場的地產業主階級。最重要的是,國庫努力尋找財源來彌補公共赤字、以及支援西班牙軍隊。

西班牙曾經嘗試解除限定繼承權,一七八九年,卡洛斯四世下令徵收耶穌會教團的財產。此舉在一八二○到一八五○年代造成廣泛的衝擊。徵收財產和銷售為資產階級、商人、甚至自由業者,提供了取得房地產的機會。同時,在巴塞隆納中,平民主義者的暴動(bullangas)包括焚燒視為專制主義的教會和修道院,這使得解除限定繼承權的影響更為嚴重。在一八三五年,巴塞羅內塔的托林(Torín)鬥牛競技場發生的一場災難事件激怒了一群人,他們首先攻擊蘭布拉大道,隨後迅速擴散,燒毀城市各地的修道院。其中一些修道院後來被解除限定繼承權,廢墟成為公共空間的建設基礎,如皇家廣場(原卡普欽修道院Capuchin Monastery)或梅迪納塞利公爵廣場(Plaça Duc de Medinaceli,原聖凡賽斯克修道院Sant Francesc)。還有一些修道院舊址成為各地的市場,包括博蓋利亞中央市場(原是聖約瑟修道院)、里貝拉地區的聖卡特琳娜市場(Santa Caterina)。除了私人房地產開發之外,財產徵收也為菁英帶來其他利益:赤足聖三修會(Discalced Trinitarians)舊址變成了時尚的利塞奧大劇院。

代表新菁英的建築跨出了里貝拉的舊宮殿和哥德區的安普大街:新街(Carrer Nou)上的奎爾宮(一八八六至一八八八)與蘭布拉大道的另一座宮殿相連,洛佩茲家族則是收購了莫亞宮。然而,工人和小資產階級在舊哥德式和中世紀房屋爭奪空間,使空間變得破碎,有時增加更多樓層,就像巴塞羅內塔的建築一樣越蓋越高。新建築取代了舊建築,讓市中心狹窄的街道變得更加擁擠。這些具體化的縱向隔離也延續到擴展區,像是業主住在貴族樓層(planta noble╱Principal,是美國所謂的二樓),其餘的樓層出租,樓層越高、較不適合居住的樓層,租金就會降低。在十九世紀的城市外牆門面中,這種社會分層仍然可見,貴族樓層擁有寬闊的陽台和裝飾,因此會壓縮其他單個窗戶或閣樓的小開口。這種社會分層的建築也出現在利塞奧大劇院的內部,像奎爾這樣的菁英家族,好幾個世代都在貴族樓層擁有家庭包廂,一般觀眾則在上層樓座尋找便宜座位。

垂直城市發展的象徵意義引起攻擊者的注意:一八九三年十一月七日,在《威廉.泰爾》(William Tell)的開幕演出期間,一枚炸彈從上層樓座扔進利塞奧大劇院的主樓層。在一樓,有二十人死亡(雖然菁英家庭在上層包廂安全無虞)。肇事的無政府主義者聖地牙哥.薩爾瓦多.弗蘭奇(Santiago Salvador Franch,一八六二至一八九四)於二月被捕,一八九四年十一月被處決。這枚炸彈是仿效九月份對馬丁奈茲.坎波斯將軍(General Martinez Campos)的一次失敗突襲,這次襲擊導致無政府主義者保利諾.帕拉斯.拉托雷(Paulino Pallás Latorre,一八六二至一八九三)被迅速逮捕並處決。而另一枚炸彈攻擊發生於一八九六年基督聖體聖血節的傳統遊行穿越舊城之際。巴塞隆納因此被稱為「炸彈之城」。

拉瓦爾區當地的工廠和工人取代了里貝拉,成為巴塞隆納人口成長的中心。在十八世紀末,拉瓦爾區僅占全城人口的一六%,到一八三二年達到三三.七%,一八五九年達到四一%。作為全城第一個擁有五層樓房的社區,拉瓦爾區成為全城人口最密集的地區之一,而一八四二年允許租金談判的法律,使得這些住宅的房東有利可圖。

不久之後,這種人口密度連帶衍生出貧窮、疾病和犯罪等問題,即使工人已經滿溢到城牆外的波布塞克和蒙特惠克山坡邊,然而這個地區卻不曾被列入有系統的城市擴張計畫。衛生學家勞雷亞.斐格洛拉(Laureà Figuerola,一八一六至一八六四)在一八四九年所提供的數據,經過改革派工程設計師伊德坊.塞達(Ildefons Cerdà,一八一五至一八七六)證實,顯示出這座城市中有許多人面臨著艱困生活。全市富裕階層的平均預期壽命為三十六點五歲,而下層階級的人則下降到二十三點五歲—男性平均十九歲,女性平均二十七歲。城牆內擁擠的空間代表平均每公頃有八百五十人(每平方英里超過二十萬人),在某些地區達到二十六萬人。事實證明,流行病是具毀滅性的:一八二一年,隨著安地列斯群島船隻帶來的黃熱病,導致死亡人數超過六千人,而一八五四年的霍亂也造成與此相當的死亡人數。

由於這種嚴重的壓迫感,業主和工人開始注意到城市周邊較小的城市,包括桑茨、恩典區、聖安德魯—帕洛瑪(Sant Andreu de Palomar)和聖馬蒂—普羅旺斯(Sant Martí de Provençal),但此舉意味著跨越《新基本法令》強加的警戒線。巴塞隆納是一個軍事要塞(plaza fuerte),為了軍機安全,距離城牆一點五公里(約○點九三英里)之內不得有任何建築物。因此,這塊面積比城市大了將近二十倍的地區,一個多世紀以來,除了農業之外未曾開發。

儘管如此,格拉西亞大道把天使門(Portal de l’Àngel)與恩典區連接起來,成為城牆外城市化空間的主要動脈之一。例如,一八四九年,蒂沃利花園(Tivoli Gardens)在那裡開業,隨後是一八五三年的香榭麗舍大街公園(Campos Elíseos,仿傚時尚的巴黎林蔭大道)。香榭麗舍大街公園位於亞拉岡街(Carrer d’Aragó)和羅塞洛街(Carrer del Roselló)之間,有花園、雲霄飛車和通航湖泊等特色,這座公園的擁有者是馬德里的金融家何塞.薩拉曼卡(José de Salamanca,一八一一至一八三三),由巴塞隆納的約瑟普.奧瑞歐.梅斯特(Josep Oriol Mestre,一八一五至一八九五)設計。它於一八七五年被拆除,整個區域經過重新設計後,結構更優雅,並在擴展區進行中產階級城市新規劃。

摧毀城牆並把城市發展延伸到周圍平原,這樣的作法雖然遭遇一些反對聲浪,卻是巴塞隆納社會普遍的願望。特別是本世紀中葉的巴塞隆納菁英認為,雖然面對國防的阻礙,但時機已經成熟。因此,市政府在一八四一年舉行一場促進城市發展的競賽,由佩雷.菲利普.蒙勞博士(Dr. Pere Felip Monlau)拔得頭籌。他的專案計畫名稱響亮,稱為「推倒城牆!」(Abajo las Murallas!),強調此舉會替城市帶來經濟和社會效益。此事一直延宕到一八五四年才真正落實,當時西班牙的政治動盪帶來短暫的進步思潮,財政部長帕斯奎爾.馬多茲(Pascual Madoz)終於授權摧毀城牆,此工程耗時將近五年才近乎完成。

只有海堤、城堡要塞和蒙特惠克山被排除在當時的摧毀工程之外:海堤是在一八八一年拆除,而令人厭惡的城堡要塞倒塌於一八六九年的「民主六年」(Sexenio Democrático)革命期間,只有蒙特惠克山仍然保存至今。千年古城牆只有在散落各地的遺跡中能看到,並在像天使門這類的名稱中喚起回憶。外圍城牆的存在可以從環繞市中心的林蔭大道上回溯:帕拉萊爾大道的路段,以及聖保羅、聖安東尼(Sant Antoni)、大學路和聖佩雷等環城路。此外,即使形體不復存在,許多巴塞隆納人(和遊客)心理上仍存有著代表社會和城市化差異的「城牆」,這種差異令人聯想到城市的歷史中心舊城區(Ciutat Vella)和新的擴展區。

這種擴展建設引發了進一步的爭論。市政廳在一八五九年舉辦了一場競賽,由建築師安東尼.羅維拉.特里亞斯(Antoni Rovira Trias,一八一六至一八八九)贏得。羅維拉曾是市政建築師,他制定了一個放射狀的城市計畫,當中有六條大道,把市中心與桑茨、恩典區、聖安德魯和聖馬蒂等周邊市鎮連接起來。羅維拉的計畫遵循其他歐洲國家首都的模式,包括巴黎和維也納環形大道在內,旨在促進城市中各地間的連通,同時均衡這些地區間的層級,並為城市提供明確的限制。

然而,西班牙政府透過皇室法令實施了另一項計畫,支持工程師伊德坊.塞達,他是巴塞隆納中產階級的一員,也是著名的西班牙革新主義者。馬德里政府在一八五九年委託塞達,當時巴塞隆納已經開始舉辦自己的競賽(塞達沒有參加)。後來巴塞隆納要求塞達提供城市及周邊地區的地形圖,他在一八五五年交付了這項任務。不過,為什麼中央政府決定採用不同的計畫,至今仍眾說紛紜。有人聲稱,是因為塞達與馬德里政府的關係良好,但也有人認為,中央政府不想讓巴塞隆納看起來像是首都,與馬德里相媲美。當然,這個決定讓巴塞隆納對中央集權和自治問題的論戰持續不斷。

無論是什麼原因,塞達為建設地方和全球現代化城市帶來變革性的貢獻。擴展區有二十公尺寬的街道和井然有序的街區,讓成長有發展空間,完全可以適應現代化,在汽車普遍的時代來臨時,也能經得起考驗(並重新適應自行車)。不論是否認同巴塞隆納,都不應掩蓋當代城市規劃的重要角色,尤其是納入開放空間和健康考量,這些讓塞達贏得了全球的尊重,並關注城市平等改革的思想。

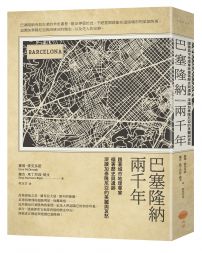

我們從早期規劃藍圖的副本,可以看出塞達繪製的新城市具有交叉網格設計,由邊緣平整的方塊組成(以方便列車轉彎)。穿過網格的兩條對角線動脈:對角線大道(Diagonal)和子午線大道(Meridiana),交會處標誌著原本規劃取代舊城的市中心,即現今的榮耀廣場(Plaça de les Glòries)。所有街區面積都相等,一百公尺乘一百公尺,但建築物只允許在每個區塊的兩側,釋放內部空間以利於建構城市的公園景觀;但土地開發商違反了這些規則,對擴展區進行密集的開發,犧牲了塞達所設想的健康綠地。

塞達設計的城市平等,反應出他對舊城區工人階級的可怕狀況的深刻認知,同時也是受到烏托邦社會主義者、無政府主義者和當代衛生學家的影響。工業化和技術進步有助於改善城市生活條件,但塞達知道事實並非如此。因此,城市規劃似乎就是提供技術知識,藉由設計來改造城市。

雖然業主開始自行出資建造房屋,然而擴展區的發展實際上是零星的。最早始於加泰隆尼亞內陸的「印第安人」和農村地主投資的城市房地產。直到世紀末,建築集中在擴展區中心,沿著通往恩典區的路線,讓城市可供建築的用地增加一倍。最終,所謂的黃金廣場(Quadrat d’Or)出現,以格拉西亞大道為中心,阿里寶街(Carrer d'Aribau)、聖胡安大道、環城路和對角線大道為邊界。

同時,市政相關的建築位在擴展區左岸(Eixample d’Esquerra)。有一些已不復存在,例如塔拉戈納街上的瑪麗亞.克莉絲蒂娜軍營(Maria Cristina barracks)和城市屠宰場。至今仍保存下來的,包括於一八四二年回歸城市所有的巴塞隆納大學中世紀建築(由艾利斯.羅根特.阿瑪特Elies Rogent Amat,一八二一至一八九七,重新在一八七四年修建),另外還有建築師約瑟普.多梅內克.埃斯塔帕(Josep Domènech Estapà,一八五八至一九一七)的兩件作品:巴塞隆納臨床醫院(Hospital Clínic)和聲名狼藉的「模範監獄」(Cárcel Modelo)。

沿著中央和擴展區右岸(Dreta de l'Eixample)的優雅大道,主要是小宮殿(palacetes╱palauets)、小木屋和單戶住宅。尚存的是位在馬約卡街上的卡薩德斯宮(Casadés Palace,一八八三),物主是一名來自阿格拉蒙特鎮(Agramunt)的紡織品製造商,該建築在一九二三年之後成為巴塞隆納律師協會總部(Ilustre Col. legi d'Advocats de Barcelona)。其他簡約的小木屋建於一八六八年,倖存於梅南德茲維戈大道(Passage de Menéndez Vigo)。