導讀 《自己的房間》與經典翻譯

文╱李根芳

在二十世紀的世界文壇上,維吉尼亞.吳爾芙(1882-1941)做為一名作家與思想家,無疑地是一顆最燦爛明星。論者指出她的創作手法富含詩意,擅長以間接描述與意識流敘事風格的獨特技巧,打破線性發展、進入到人物內心世界,鋪陳出現代人存在意義的偉大命題。此外,她的散文論述十分關注女性地位,以及女性受壓抑及未開發的潛力,她的論點鼓舞了繼往開來的女性主義者。她的作品很多,創作範圍涵蓋小說、評論、傳記、戲劇、散文、信件、日記等文類。近年來,許多評論者注意到,吳爾芙在不同時期所被刻畫的形象迥然互異。在英國,吳爾芙做為一名傑出評論家的地位,很早就得到肯定,但一直要到1946年,重量級評論家艾利克.奧爾巴赫(Erich Auerbach)的一篇評論問世,對她大加揄揚,這才穩固了吳爾芙在文學創作上的經典地位。在美國,吳爾芙要到60年代才獲得較大的重視,同時期她的作品也首度被譯介到台灣。半個多世紀以來,她的形象與時俱進,不斷產生新的詮釋與變化,豐富了我們對她創作的理解,也讓我們每每在時代轉折、新舊交替之際,驚覺她的靈光與洞見。

1961年吳爾芙的中譯作品初次在台灣問世,為當時文學創作者帶來了新鮮的觀點與刺激。當時台大外文系的學生白先勇、王文興等人成立了文學雜誌──《現代文學》,以「分期有系統地翻譯介紹西方近代藝術學派和潮流,批評和思想,並盡可能選擇其代表作品」為職志,同時提供一個清新的園地讓有志藝術創作的青年發表作品。他們選定了歐美各國現代主義作家的傑作,翻譯成中文再刊登在雜誌上,並附上作家生平介紹及相關評論,吳爾芙便是其中極為少數的女性作家。在〈吳爾芙夫人〉的專刊中,編者撰寫了一篇短短的序言,讚揚吳爾芙的文學成就,並描述她「是個選擇散文小說體做為工具的抽象派詩人」,她的作品「的確難讀,只有感覺敏銳,能暫時拋棄任何舊觀念的讀者,細細研讀之下,才能體會她的婉琰之章」。

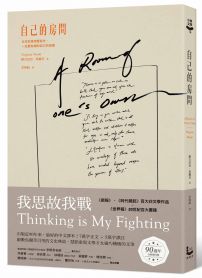

而在其眾多作品中,第一部最早問世的完整翻譯作品是1973年由女作家張秀亞所翻譯的《自己的屋子》(後來再版,更名為《自己的房間》)。女性主義者鄭至慧在2000年新版的導讀中指出,該書中譯發行的時間並不算晚,「稱得上與世界潮流同步」,不過當時台灣女性主義論述才剛剛發展,因此並未引起廣大共鳴。接下來的數十年間,各家出版社陸陸續續譯介了吳爾芙的幾部重要小說。吳爾芙在三十年的創作生涯中共發表了十一部長篇小說、數部短篇小說集、一部傳記、十餘部散文評論集,另有一部劇作、翻譯及自傳性作品,後人並陸續整理了她的日記、書信發表。綜而觀之,她算是相當多產的作家,書寫的類型也十分廣泛駁雜。不過,在台灣並沒有她的全集問世,若干較知名的作品則有數個譯本在市面上流傳,如《達洛維夫人》(Mrs. Dalloway)、 《歐蘭朵》(Orlando: A Biography)、 《燈塔行》(To the Lighthouse)。另外,有兩套書系以系統譯介世界文學經典為職志,都選錄了吳爾芙的作品為代表,分別是1987年由蔡源煌教授主編的《當代世界小說讀本:吳爾芙》,以及1999年鄭樹森教授主編的《世界文學大師選》,其中第八輯選錄了吳爾芙的三則短篇小說。

60年代與70年代早期,這些台灣譯者將吳爾芙形容為一個感性的作家,強調她的寫作風格創新,饒富詩意,對於語言的節奏與音韻掌握尤其突出。這些身兼譯者、編輯、評論者及作家多重身份的年輕創作者,致力於引介外來的新典範以激勵在地、本土的文學創作。他們強調吳爾芙是「布倫斯伯里文化圈」(the Bloomsbury circle)的靈魂人物,更是重要的英國現代主義作家,但他們未解釋布倫斯伯里文化圈蘊含的叛逆、批判精神。他們也忽略,抑或未意識到她對女性情人的熱情,她強烈的女性主義與反戰立場,以及她對婚姻與愛情所抱持的自由開放態度。相反的,他們刻意地突顯她是雷納德.吳爾芙的夫人,是個性纖細敏感的「女」作家。

直到80年代晚期與90年代,吳爾芙的形象才開始轉變,同時有更多譯作問世。 隨著台灣社會與政治氛圍愈發自由開放,女性議題開始更加引發關注與討論,此時對吳爾芙的接受與認識也達到了高峰。她的主要作品被廣泛的譯成中文,並獲得台灣讀者的好評。不過,吳爾芙的作品雖然極為多樣也數量驚人,此時但只有若干小說被翻譯,有些還有不同的譯本。

吳爾芙的女性主義面相也深深地影響了台灣的藝術創作與流行次文化,1994年由編舞家陶馥蘭(Tao Fu-lan)成立的多面向舞蹈劇場(Tao’s Dance Theatre)演出「奇女子歐蘭朵:穿越時空400年」(Orlando: A Journey of Four Hundred Years)。另外,一個受《自己的房間》啟發的劇團於1995年成軍,並以「莎士比亞的妹妹們」來命名,該團以實驗性的前衛表達方式,演出與性別議題相關的議題,目前已成為台灣重要的前衛劇團,

先前幾個階段,吳爾芙的影響力與接受度多源於其文字力量與文學成就,而她的肖像在第三個階段扮演了更重要的角色。批評家凱瑟琳.斯蒂普森(Catharine R. Stimpson)便說道:「在我們這個強調景觀與圖象的時代,許多人在讀吳爾芙的作品之前,早已經見過她了。」媒體與商業書市善於借用吳爾芙的形象做為女性作家的代表,特別是現代女性作家。例如金石堂書店(Kingstone)與誠品書店(Eslite)都在書店展示吳爾芙的大幅照片。2006年,萬寶龍精品名筆(Montblanc)在其「作家限量系列」甚至推出了以吳爾芙為名,向其致意的限量筆款:「透過精緻雕刻的扭索紋飾,喚醒人們對維吉尼亞.吳爾芙的傑出作品《浪潮》(The Waves)及其起伏不斷的人生之深遠記憶」(引自萬寶龍網站)。此作家限量筆款在各大百貨公司大量宣傳,顯示吳爾芙已被轉化為文化偶像。該品牌所塑造的形象是:擁有這樣一枝精品名筆,即展現了個人的品味與地位。

吳爾芙在台灣的譯介形象經歷了現代主義女作家、女性主義作家到文化聖像三個主要階段,但無論其形象如何改變,《自己的房間》似乎可說是吳爾芙在台灣最知名、流傳也最廣的作品。舉例來說,「網路與書」出版集團發行的「經典3.0」系列,這部書系嘗試以新的觀點與媒介帶領讀者認識經典,該系列即於2011年選擇了吳爾芙的《自己的房間》介紹給讀者,書名訂為《女性書寫的逃逸路線:自己的房間》,其中譯文選用了張秀亞的譯本。張秀亞是六○、七○年代相當活躍的女作家,她所翻譯的《自己的屋子》算是細水長流,直到2008年仍持續重印出版。

除了張秀亞的版本外,另外還有2000年宋偉航及2006年陳惠華的譯本,分別由探索文化及志文出版社發行,兩者均於十多年前再版,但目前市面上恐怕不易找到這些譯本。綜而觀之,除了經典3.0以簡介導讀及摘譯的方式來詮釋外,其他三位譯者都是全文翻譯,就其策略而言,也都相當忠於原文。陳惠華畢業於台大中文系,並在美國獲得東亞語文系碩士,譯作頗豐。志文出版社所發行的吳爾芙作品翻譯,幾乎全出自她的譯筆,除了《自己的房間》外,還包括《戴洛維夫人》(1988)、《奧蘭多》(2004)。宋偉航曾就讀台大歷史所中國藝術組,目前專事翻譯。這三位譯者都有不少譯著問世,所翻譯的作品也以文學方面居多。陳惠華和張秀亞的翻譯有些錯誤,或語句有待商榷之處,但大致來說,語意掌握還算準確。宋偉航的譯文就選詞造句而言,比起另外兩個譯本要來得更適切些。不過真正區隔這些譯文的不同之處,還是在於每位譯者的風格,以及他們對於吳爾芙的細緻語感及音樂性的理解與詮釋。

許多評論家都讚賞張秀亞的文字秀麗、詞藻雋永,吳爾芙的風格也以優雅輕盈,慧黠剔透見長,用張秀亞的形容是:「水晶般的透明,波浪般的動蕩,春日園地般的色彩繽紛,秋夜星空般的炫人眼目」。如此看來,張秀亞翻譯吳爾芙的作品似乎是相得益彰,最適當不過。然而,我認為張秀亞的譯文雖然文字雅緻,但是對於吳爾芙字裡行間的反諷戲謔,以及長句短語的節奏感與音樂性,卻顯得力有未逮。有時,文句過於直譯,甚至出現詰屈聱牙、不易理解的文句。相較之下,宋偉航的譯文敏銳地掌握了吳爾芙文句的音樂性,並且將吳爾芙獨具巧思、靈巧機敏的論點表達得恰到好處,甚至讓人覺得如果吳爾芙用中文寫作,她的遣詞用字或許也相去不遠。

我曾在一篇論文裡探討何謂經典翻譯,我認為,雖然張秀亞的知名度較高,但是其譯文品質距離經典翻譯的標準似乎仍有一段距離。我想強調的是,經典翻譯不是因為利用了原作的聲名而得到經典地位,或是因為翻譯經典作品就自然而然能夠吸引讀者的注意,而是其文學表現、翻譯能力的展現,使這部譯作綻放出光芒。就像是吳爾芙在文中所說的「信實」,經典翻譯與經典原作文學的差別在於它是翻譯作品,翻譯者是成就其經典地位的主要推手。宋偉航女士的譯文精準慧黠地掌握了吳爾芙的文學風格,她不僅成功地翻譯了經典,也使這部譯作具有經典翻譯的價值。漫遊者出版社能夠將這部譯作修訂重出,精神值得感佩。《自己的房間》原作於1929年出版,隔了近九十年,能夠以中文繼續感動人心,刺激我們去思考性別、創作與經濟獨立的議題,這確乎是一部永不過時的經典。

摘文試閱

我衷心希望各位去寫各式各類的書,不論題材有多瑣碎,多廣博,請勿躊躇不前。偷拐搶騙在所不惜,只希望各位使出渾身解數弄到錢去旅行,去閒晃,去思索世界的未來或是世界的過去,去捧著書發呆,去街角逛一逛,任由腦中的思緒細線沉落到長川深處。因為,我絕對沒有意思要把各位堵在小說一隅。我可是十分樂見 ── 和我一樣的人可有千百個 ── 各位去寫遊記,寫探險,作研究,作學問,寫歷史,寫傳記,寫評論,寫哲學,寫科學。這樣,小說藝術得益於各位之處方才大矣。因為書啊,就是會互通聲氣,交相作用。小說找詩歌、哲學相偎相依,絕對更上層樓。不止,各位要是拿過去的巨匠來想一想,例如莎芙(Sappho),例如紫式部(註26),例如愛蜜莉.勃朗蒂,就會發現她們既承先,也啟後,而且她們之所以卓然成家,是因為女性養成了信筆寫來一派自然的寫作習慣;所以,即使寫的只是邁向作詩的前奏,各位只要提筆,便是千金不換。

然而,待我再回頭去看我作的筆記,罵我自己思緒亂跑野馬,卻又發覺我的動機未必全然自私。在這一堆批註、漫談當中,其實是有信念貫穿首尾的 ── 或者應該說是直覺? ── 好書當然多多益善;而好作家,即使暴露人性各形各色的醜陋,也一樣屬於善類。所以,我說希望各位多多寫書,是在懇請各位不但要去造福妳個人,也要去造福廣大的世界。我這樣的直覺或是信念,要如何證明?我不知道,因為,哲學的思辨對於從未上過大學的人,可是極容易自曝其短的。所謂的「現實」(reality)究竟是什麼呢?「現實」可能反而是極為飄忽、極不可靠的 ── 一下子在灰塵蔽天的路上,一下子在街頭的破報紙裡,再一下又在陽光照耀的水仙花叢。可以照亮房裡的一群人,可以烙下即興的話語。可以在頂著星空獨行回家途中洶湧襲來,將人淹沒;可以襯得無言的世界比話語的世界更為真實 ── 唔,是啊,也還可以落在喧囂的皮卡迪利大街(Piccadilly)(註27)的公車裡面。有的時候甚至還落在極其遙遠的形影,極目遠望也無法辨認。不過,不論現實落於何方,一經接觸便落地生根,永不泯滅。是日間的皮囊丟進樹籬之後留下的孑遺;是我們過往的時光、是我們心存的愛與恨留下的孑遺。而我想,現在就只有作家有機會活在顯現的現實裡,遠非其他人所能企及。作家的職責就是去找出現實,蒐集現實,傳達給其他人。至少這是我讀《李爾王》、《愛瑪》或是《追憶似水年華》(La Recherche du Temps Perdu)得出的推論。因為,讀這樣的書似乎是在對我們的感官做了一次白內障摘除手術;之後觀看的眼光會變得更熱切,世界似乎掀掉了屏蔽,散發更灼熱的生命力。這樣的人和非現實勢不兩立,多教人歆羨。至於被自己不知不覺、漠不關心做出來的事砸在腦門兒上的人,又何其可憐。所以,我要各位去賺錢,去弄一間自己的房間,其實便是要各位活在顯現的現實裡,無論各位是不是表達得出來,各位擁有的都是精神抖擻的生命。

到此我也應該打住;只不過迫於慣例,每一場演講要是沒來一段鏗鏘有力的結語實在不行。而且,以女性為對象的結語,想必各位也會同意應該更加慷慨激昂、更加踔厲風發才對。所以,現在我就要懇切呼籲各位,毋忘身負重任,要追求崇高,要錘煉性靈;我要提醒各位,有多少事都要仰仗各位,於未來各位又可以發揮多大的影響。但我想,這樣的勸勉就放心交給另一性別的人去說吧;由他們來講一定比我還要倍加堂皇,他們不也真的講得堂皇之至麼。而我呢,百般搜索枯腸,卻找不出有什麼崇高的情操可以用來勉勵各位彼此友愛,爭取平等,推動世界朝更高遠的理想邁進。我再怎樣也只能用短短幾句平板的話語告訴各位;忠於自己遠比任何事情都還要重要。我只想跟各位說,不要作夢想去影響別人;但願我有本事說得再激昂一點。就請各位看事情要見山是山吧。

所以,我再鑽回報紙、小說、傳記裡去,這就突然想起了但凡女性要和女性講些什麼,常常會暗懷鬼胎。女性老是苛待女性。女性老是厭惡女性。女性 ── 各位不覺得這個詞兒討厭得要死?我跟妳們說明白好了,我就覺得討厭得要死。所以,我們不妨打個商量,這一份一個女性對眾多女性唸出來的講辭,應該要拿一些特別討厭的話來作結尾才對。

但是,這樣的話要怎麼講呢?我想得出什麼話來呢?因為,說實在的,通常我是滿喜歡女性的。我喜歡她們不同流俗。我喜歡她們細膩幽邃。我喜歡她們甘願隱姓埋名。我喜歡 ── 但我想我也不好這樣子嘮叨下去。那邊那一具櫃子 ── 妳們說裡面只收著乾淨的桌布?但要是有個什麼阿徹博.鮑得金爵士(Sir Archibald Bodkin)(註28)躲在那一堆桌布下面,那可怎生是好?我看我還是改用比較嚴肅的口氣來講好了。我是否,於前述所言,為各位充分說明了我對人類提出的警告和譴責呢?我已經對各位明講,奧斯卡.布朗寧先生對女性的評價極其輕蔑;我已經對各位指出以前拿破崙是怎麼看待女性,現在的墨索里尼又是怎麼看待女性。所以,唯恐各位萬一有人有志於小說創作,便又特別為各位引述了評論家的建議,勸告各位要勇於承認所屬性別的限度。我也舉出X教授作為例子,特別標舉出他說的女性智能、道德、體能低下論。我已經將這些隨手摭拾可得、不必費心蒐羅的東西全都交給了各位;現在,這是最後一句警告 ── 取自約翰.戴維斯先生(John Langdon Davies)。約翰.戴維斯先生警告女性,「一旦沒人想要孩子,就沒人需要女人。」(註29)在此敬盼各位銘記於心。

而我又該如何進一步鼓勵各位去過自己的生活呢?年輕的女士啊,我要說了,請各位注意,鏗鏘有力的結語就此開始。各位啊,依我看,妳們無知無識,真是丟臉!從沒做出重大的發現,從沒動搖過哪裡的國本,從沒帶兵上過戰場。莎士比亞的戲劇不是妳們寫的;渡化蠻夷接受文明的洗禮不是妳們幹的。對此,妳們有何辯白?妳們大可理直氣壯,伸手指向全世界的街頭、廣場、森林,指向熙熙攘攘的黑色、白色、棕色的居民,指著這些忙著趕路、作生意、作愛的人,說,我們手上有別的事要忙。沒我們的貢獻,海上不可能有船隻通行,良田也盡成荒漠。我們生孩子、餵孩子、給孩子洗澡、教導孩子,可能要一直做到孩子六、七歲,才養出了現在全世界十六億二千三百萬的人口;依統計,全球現在總共有這麼多人(註30);而這,就算有人幫忙好了,也要時間的哪。

妳們這話是說得不錯 ── 我也無從否認。但是,我是否同時也該提醒一下各位,從一八六六年到現在,英格蘭至少成立了兩所女子學院;從一八八O年起,已婚女性依法有權擁有自有財產;一九一九年 ── 也就是整整九年了 ── 女性擁有了投票權?我是否該再提醒各位,大多數的專門職業已經為女性敞開大門也有近十年的時間了(註31)?所以,只要各位想一想現在手中擁有的諸多特別權力,想一想各位握有這些權力有多久了,想一想此時此刻一定有近二千名女性一定有辦法一年賺得到五百英鎊不止(註32),各位應該就會同意我說的,所謂沒有機會、沒有訓練、沒有鼓勵、沒有閒暇、沒有金錢,等等藉口再也站不住腳了。不止,經濟學家還跟我們說賽頓太太的孩子生太多啦。所以,各位當然還是要生孩子,但是依他們的說法,兩、三個就好了,不要再一生就是十幾、二十個。

就這樣,各位既然手上有了餘暇,腦子裡也讀進了一些書 ── 妳們學的另外一類已經夠多;而且,我猜,送妳們進大學唸書搞不好就是要抵銷掉妳們學的那另外一類 ── 各位當然可以投入人生的另一階段,踏上非常漫長、非常艱辛、少人聞問的事業旅程。已有成千上萬支筆在等著要指點妳該怎樣去做、會有什麼效果。而我要給的建議呢,我承認,是有一點稀奇古怪;所以,我還是將它寫在小說裡要比較好。

我在這一篇講稿跟各位說過莎士比亞有個妹妹;但各位千萬別去翻席德尼.李爵士(Sir Sidney Lee)寫的莎士比亞生平去找她這個人(註33)。她年紀輕輕就死了 ── 唉,她其實從沒寫過一個字。她就躺在現在一處公車站下面,就是「大象和城堡」對面那邊。但現在,我卻相信這位從來沒寫過一個字而且埋骨十字路口的女詩人其實還活著。就活在妳身上,就活在我身上,就活在許許多多今晚無法在場的女子身上,她們必須洗碗送小孩上床。但她就是還活著;因為偉大的詩人永遠不死;他們永存不朽;只要有機會,便會化作血肉之軀行走在你我之間。而這機會,我想,現在是應該由各位發揮一己之力交到她的手中了。因為,我相信,我們若再活上個一百年 ── 我這說的是女性大我的生命,這才是真實的生命,而不是我們一個個小我的個別人生 ── 而且,每人每年都有五百英鎊,每人也都有自己的房間;我們要是培養出自由的習性,以及切實寫出心中所想的勇氣;我們要是能夠從共用的起居室逃出去一下子,多看一看世人和現實世界的關係,而不僅限於人與人之間的關係;當然還要去看蒼穹、看樹木還有別的什麼,而且要去看本來的面目;我們要是跳過彌爾頓的妖怪去看,畢竟哪有人可以去擋別人的視野;我們要是面對事實,因為事實如此,沒有別人的臂膀可以讓我們依靠,我們必須孤身前行,我們的關係是在我們和現實世界的關係當中,而不僅是我們和男男女女的世界的關係;那麼,機會就會降臨;死去的詩人,死去的莎士比亞妹妹,就會藉她先前一再捨下的軀體重返人間。從一個個先人湮沒無聞的生命汲取生命,一如她的哥哥之前做過的那樣,她,便得以誕生。然而,她之誕生,要是沒有必要的準備,要是沒有我們付出努力,要是沒有我們決心讓她在重返人間之後發現她活得下去、發現她寫得出詩,那就不會是我們能夠引頸期盼的事了,因為那是癡人說夢。但我還是相信,只要我們為她努力,有朝一日她會重返人間;也因此,只要努力,即使一貧如洗、沒沒無聞,努力絕對不會白費。