【推薦序】

《歐蘭多》:吳爾芙最為越界犯規的一次實驗(節錄)

◎蒂妲‧史雲頓(Tilda Swinton)

在《歐蘭多》之前,吳爾芙已經寫了三部小說,全都是在回顧──重生──那些深密切膚的體驗。這番復新重生,也接受那不可避免的面貌轉換、多面並呈、包納綜合與發展演進。這特別使得吳爾芙不只被推尊為正規的現代作家,更是性靈深刻的作家。《歐蘭多》這本書,這位苗條而離經脫軌的昵侍小寵,或許呢,就是她所從事最為越界犯規的一次實驗。融接了雙重曝光的肖像,以她父系所傳承的語言當作一種護身符,它滿載著希望與無憂無慮的放縱,不只奔向一片光明的未來式,而是壯麗榮耀、又值得信賴的當下現在式。

說到這裡,現在我必須聲明,我自己與歐蘭多的關係是一種親緣性的糾結,既複雜又交織纏繞著。

有長達五年的時間,我有幸跟隨莎莉.波特(Sally Potter)一起工作,打磨她改編自此書的同名電影《美麗佳人歐蘭朵》,並且飾演了歐蘭多一角。

二十年後,歐蘭多仍然是我在俄羅斯最為人熟知的名字,全世界的大街小巷都不假思索地叫我歐蘭多。我的閣樓上有個盒子,擺著歐蘭多在電影裡穿的兩套戲服。總有一天,我知道兒子會找到它,並且拿來試穿。總有一天(我想很快吧),我那寫詩的女兒(也就是我兒子的雙胞胎姊妹),也會拿起吳爾芙這本書,看看是否適合自己。

曾經有那麼一段時期,可以說長達許多年吧(畢竟時間的燈籠褲都有牢固的鬆緊帶),《歐蘭多》看起來絲毫不至於無足輕重,它或許是任何作家寫給青少年的讀物裡份量最扎實的一部。它讓人如實篤信,這一切剎時之間都幻化成真了:男孩與女孩,血統與血的脈動,英國與其他每個地方,避世獨處與人際交往,文學與生活,靈活與緩慢,活人與逝者,現在與過去,猶如一套光之魔法。

如今我懂了:無論人生長短,任何一刻──只要我們那連綿不斷的困惑焦躁一時出了閃失,使得清明的靈光乍然一現,讓我們得知整個人生最重要的還是順其自然、呼吸吐納,並且昂首挺胸、死而後已──那麼《歐蘭多》這樣的書,你便該置於枕下,以為憑依。

【導讀】

雌雄莫辨的心靈,開啟多元價值的可能(節錄)

◎李根芳

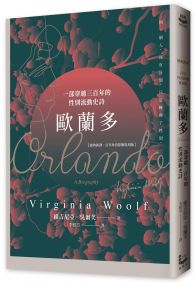

無論我們從哪個角度來閱讀吳爾芙的《歐蘭多》(Orlando: A Biography),這部作品都稱得上是本奇書。一方面它是一部傳記,以英國歷史為背景,個人自我成長歷程和國家大歷史互相唱和,映照出自我與家國的繁華起落;另一方面又大量穿插著虛構與幻想,把性別轉變及縱橫數百年長生不老的神話傳說,交織成一場跨越時空與性別的華麗冒險。故事的主人翁歐蘭多生於十六世紀的英格蘭,祖先是為英國立下不少汗馬功勞的顯赫家族。十六歲的他受到伊莉莎白女王的鍾愛,被召入宮中倍受恩寵,後來他愛上俄羅斯公主莎夏,卻遭她欺騙遺棄。他過了一段放蕩的生活之後,將全副心力專注於文學創作。此時一名來自羅馬尼亞的貴族對他窮追不捨,因此他請求出使土耳其,表現相當傑出。但在當地一場戰亂中,他陷入昏睡,突然醒來後,三十歲的他搖身一變成為女性。這時她放下一切榮華富貴,融入吉普賽人的生活,到處流浪。然而,她對文學創作始終不能忘情,對大自然的熱愛更是與吉普賽人的信仰有所衝突,於是她決定回到英國。此時已經是十八世紀,英國宮廷對貴族女性的約束限制與前大不相同,她不時得喬裝成男性,才得以獨自外出,享受行動的自由。她雖歷經數百年的歷史,但卻永遠維持二、三十歲的容顏,到了二十世紀,此時三十六歲的她甚至結婚生子,並且出版了詩作,得到文學獎的肯定。

小說主軸是吳爾芙以情人兼至交薇塔.塞克維爾-維斯特(Vita Sackville-West)為主角所創作的傳記。作品完成後,她題獻給薇塔,並在作品裡附上多幀薇塔及其祖先的照片,薇塔之子奈及爾.尼可森(Nigel Nicolson)稱這部綿延三百多年歷史的傳記是文學史上最長、最迷人的情書。吳爾芙用慧黠嘲諷的筆調,寫下歐蘭多縱橫數世紀的英國歷史,經歷男身、女身的生平故事。她參考了塞克維爾-維斯特家族史,把薇塔祖先的豐功偉業也寫入了這本傳記,因此在前幾章,吳爾芙除了描述薇塔十幾歲的生活,也把她的男性先祖的事蹟一併記下。薇塔本人的世界非常多采多姿,她是作家、貴族、旅行者、女同性戀者、母親、外交官的妻子等等,所以為她作傳,以描繪一個人的多重身份認同,真是再恰當不過。既然是傳記,免不了涉及歷史、記憶、個人與群體等大命題,如誰的生命值得記錄?如何書寫才能捕捉真相?吳爾芙作為一個深刻的作家,當然也會思考這些問題,加上為女性作傳,在過去畢竟少見,因此本書就顯得別具意義。

英國學者瑞秋.鮑比(Rachel Bowlby)便指出這部作品是吳爾芙的炫技/玄機(showing “off”)之作,一方面展現其博學多聞,嫻熟於英國史及傳記書寫的背景,另一方面則是跳脫她慣有的意識流及特具詩意、略帶哀愁憂鬱的沈重風格,以諷刺戲謔筆法大開讀者與文學家的玩笑。雖說是以傳記形式面世,但她又對這種文類極盡調侃之能事,也對史實與虛擬之間的界限不斷嘲弄戲仿。若再加上她父視是以編撰英國兼具正史及經典地位的《全國傳記辭典》(Dictionary of National Biography)而著稱,那麼她對這個文類及歷史、傳記作家的嘲諷,顯然還具有強烈的挑戰父權的意味。

這部作品是漫漫情話,傾訴了吳爾芙對薇塔的滿腔愛意,但也是嚴謹的批評之作,針砭傳記寫作的謬誤和史學家、學者的故作正經。正如吳爾芙日記裡寫道,《歐蘭多》是隨興而作,「我要樂趣、我要奇思幻想、我要(這可是認真的)賦予事物戲謔的價值。這樣的情緒縈繞著我。我想寫個故事,在同個脈絡裡,既可談劍橋大學紐恩女子學院,又可談女性運動。」《歐蘭多》絕對是部有趣新奇的傳記,帶領著讀者跟隨主人翁一同穿越三百餘年的時空,經歷忽男忽女的變身冒險。

那麼,在這部作品出版迄今近一百年的今天,女性運動經歷了數波革命,性別平權也在近世獲得更大的支持,性別與性取向等議題歷經大鳴大放,無論是女性地位或是性別身分認同,都可看到長足的進步。在小說中,歐蘭多奮力爭取的財產繼承權和女性經濟獨立等議題,如今在各地大都有了改善。普遍說來,舊有的性別框架已被打破,男女兩性二元對立已由LGBTQ取代,成為新的性別身分認同,歐蘭多的華麗變身在這個多元價值的時代,能帶給我們什麼啟發呢?

內容連載 他——我們毋須懷疑他的性別,不過這個時代的流行服飾的確讓這一點模糊難辨——正對著屋椽垂下來擺盪的一顆摩爾人頭顱揮刀橫砍。那顏色有如舊足球,形狀其實也差不多,只不過兩頰凹陷,一兩撮粗糙乾掉的毛髮有如椰子殼的鬚皮。歐蘭多的父親,也有可能是他祖父,在非洲野蠻之邦的月光之下,把它從一個猛然竄出來的魁偉異教徒肩膀上砍下來。現在,在這殺死他的英國勳爵的豪門宅第裡閣樓上,他的頭顱隨著從不停止的微風,輕柔地、不停歇地搖晃著。

歐蘭多的列祖列宗曾經在水仙花遍地的戰場、多石崎嶇的戰場、滿佈蜿蜒河流的戰場上馳騁,從許多肩膀上砍下顏色各異的頭顱,然後把這些頭顱帶回來掛在屋椽上。歐蘭多未來也會這麼做,他發誓。不過他現在才十六歲,還太年輕而不能跟著父執輩們在非洲或法國馳騁,他總是偷偷避開母親和花園裡的孔雀,來到他的閣樓房間,在那兒爆衝猛撲,對著空氣揮舞利刃。有時候他削斷了繩索,頭顱掉到地上,他得再繫回去,懷抱著某種騎士精神,他刻意把頭顱掛在幾乎搆不到的地方,這麼一來,他的敵人就得意洋洋地咧開乾癟發黑的嘴對他笑。這顆頭顱來來回回地擺盪,因為這宅邸座落在莊園的最高處,佔地如此遼闊,因此彷彿攔住了風,不論冬天或夏天,總是這兒吹吹、那兒吹吹。繪有獵人的綠色掛毯永遠在飄動。他的先祖們一直是名門將相,頭頂著小王冠從北方雨霧中南下。房間裡的一道道陰影,地板上縱橫交織的黃色光潭,不正是太陽穿過了窗上鑲嵌玻璃的巨大家徽所構成的嗎?現在歐蘭多正站在那個紋章裡的黃豹身軀中央,他把手放在窗台上,想要推開窗戶,他的手立刻就被染上紅色、藍色、黃色,好像蝴蝶翅膀一樣。所以,那些喜歡象徵符號、樂於詮釋解碼的人,此時就會發現,雖然他那線條優美的雙腿、俊秀的體格、勻稱的肩膀,全都透著家徽紋章的各色光線,可是當他推開窗時,他的臉龐卻是整個被陽光照亮。再沒有比他更真誠而又悶悶不樂的面容了。生下他這張臉的母親不知有多開心,能夠記錄這樣一個人生平的傳記作家更是不知有多幸福!她永遠不須煩惱,他也不需要任何詩人或小說家的助力。他將會成就一樁又一樁的功業,獲得一項接一項的榮耀,晉升一個又一個的高位,他的祕書會亦步亦趨,直到歐蘭多達到心中企及的目標巔峰才罷休。仔細瞧瞧,他的外表正是為了這樣了不起的大事業而生。紅潤的雙頰有著桃色的絨毛,唇上的細毛只比雙頰絨毛顏色稍稍濃密了些。他的嘴不大,微微上揚著,蓋住他杏仁般精緻潔白的牙齒。他的鼻梁挺直如短劍,頭髮是深色的,小巧的耳朵緊貼著兩側。哎呀,細數了這年輕俊俏的五官,可絕不能就此打住而不去說說他的額頭和眼睛。哎呀,這幾樣差不多是每個人生下來都有的。我們若是直接注視著站在窗前的歐蘭多,就不得不承認他的眼睛像是出水的紫羅蘭似的,水汪汪地彷彿要滿溢出來,顯得眼睛更大了。額頭像是大理石圓頂,架在兩個像空白獎章般的太陽穴上。只消直視他的眼睛和前額,我們就目眩神迷、讚不絕口。只消直視他的眼睛和前額,我們就得承認,縱有千般不是,任何一個優秀的傳記作者一定也會予以迴避隱匿。

歐蘭多慢慢地把頭縮進來,坐在桌前,然後,帶著一種每天時間一到就會去做某件事的半意識狀態,拿出標題為《伊瑟伯特:五幕悲劇》的筆記本,再把沾有汙漬的舊鵝毛筆浸到墨水裡。

他很快就寫滿了十幾頁的詩句。顯然他的文思泉湧,但是內容卻很抽象。他的劇中人物是墮落、罪行、苦難,還有聞所未聞的領土上的國王和王后;匪夷所思的陰謀令他們驚懼不已;高貴情操使他們義憤填膺。沒有一句話是他自己會說出來的,不過每句話都寫得流暢優美,想想他的年紀——他還不到十七歲呢——十六世紀還有好幾個年頭才結束,這些表現可真是了不起。不過,他最後還是停下來了。他本來正在描寫大自然,就像是所有年輕詩人永遠在做的事一樣,為了要精確描述他所看到的綠色(此處他比絕大多數的詩人來得更大膽),他仔細地看著事物本身,這恰巧是他窗下的月桂樹叢。在這之後,他當然就寫不下去了。大自然裡的綠色是一回事,在文學裡又是另一回事。自然和文學似乎先天互斥。要把兩者結合在一起,它們就會讓彼此四分五裂。歐蘭多眼前所看到的綠色破壞了他原來的韻腳,打斷了他的節奏。而且,自然有她自己的戲法。一看出去是花叢裡的蜜蜂、打呵欠的狗、太陽正要下山,一想著「我還能看幾回落日」等等的(這些思緒已經太老套而不值得記下),就會擱下筆、穿上外套,大步走出房間,像往常一樣,一腳踢到上了漆的櫃子。因為歐蘭多有點笨手笨腳的。

他小心翼翼地,就怕遇到人。園丁史達柏斯正從小路走過來。他躲在樹後面等他走過去。再從花園圍牆邊的一道小門出去。繞過馬廄、狗屋、釀酒房、木工坊、洗衣間,還有做蠟燭、殺牛、打馬蹄鐵、縫製皮背心的地方——因為這宅邸就是各行各業工匠熱鬧工作的城鎮——來到了羊齒小徑,沿著這條路上坡可以來到花園而不被人發現。也許人的個性特質也有親疏之分,相近的特質彼此吸引。傳記作家在此想要請大家注意一件事,歐蘭多的笨手笨腳和愛好孤獨是相輔相成的。他老被櫃子絆到,自然想去一處孤獨的地方,有開闊的視野,覺得自己永永遠遠地孤單一人。