【動物國】你吃狗肉嗎?(節錄)

在那加蘭待了三個星期,常覺得那加人和台灣原住民很像:他們有著蒙古臉孔,每個人都曬得黝黑;百分之九十的人信仰基督教,而且是星期天會穿著傳統正式服裝,不早點到就沒有位子那般的虔誠;他們自釀米酒,即使喝酒賣酒在那加蘭違法,我們卻曾和警察一起喝醉;他們打獵,卻也和台灣原住民一樣只有男人能上山、或去溪邊捕魚。他們像中國人一樣上吃天文下吃地理,而各樣的食物也不只是食物,還有不同的食用場合和療效:青蛙,通常給生完小孩的婦女食用;蟲子(看過水蠆與另一種不知名、手掌一般大的大蟲)、蝸牛和螺,被當地人認為是佳餚美食,是值得慶祝時才有的珍饈;小白鼠,看起來很像實驗用的那種,和天竺鼠,專門用來治療呼吸道疾病,當地朋友家裡也有養;烤乾的大老鼠或是青蛙,給朋友看照片他說那煮湯非常好喝。

那加蘭傳統市場裡的動物性食物千奇百樣;而除此之外,與其他食物一起販售的,還有狗和狗肉。

從阿薩姆快進入那加蘭之前,就開始從四面八方聽到同樣的鄉野傳說;直到,一次再一次地和新認識的朋友們確認:

「Do you eat dog meat?」(你吃狗肉嗎?)

「Of course !」(當然!)

或者是「Sure, we do.」(當然,我們吃狗肉。)

才發現那是活生生的事實。

從前他們只在特別的場合吃狗肉:像是摔角比賽,或給生病的人進補,特別是骨折;但現在除了這些時刻,心血來潮也就可以吃個狗肉。

一直以為自己對「吃狗肉」這件事可以無動於衷,畢竟相較於經濟動物,許多狗兒過著天龍般的生活(雖然很多也住在收容所裡等著死亡)。即使我愛狗,我愛牠們水汪汪閃亮亮的眼睛,怎麼樣都搖不累的尾巴,我愛牠們興奮靠近不懂得控制力量而把我弄傷,還有可愛長相肥胖身軀;卻不能理解為什麼只要是狗被吃掉,許多人就哇哇大叫?而這些哇哇叫的人,大部分都大快朵頤著豬牛雞羊魚,日復一日夜復一夜地,完全不覺得有何不妥。

生命不分貴賤這句話是個謊言,是那個時候懂的。

直到,那天走在市場裡,裝在布袋裡躺在地上的小狗們在毫無防備時闖入眼裡,而我竟下意識地閉上了眼,不經思考、也毫不猶豫地別過了頭,我才發現,在心裡深處,牠們不該是屬於那樣的場合。

身體被麻袋限制,只有頭露在袋外,而嘴巴被麻繩綁住;即使蒼蠅在頭周圍盤旋亂舞,也沒有手腳能夠抓癢紓緩。其中有隻狗的布袋旁有攤水,我想那是牠的尿,而若牠大便,大便也就和牠一起在麻袋裡溫著了。沒有自由,沒有絲毫聲響,只能靜靜地,靜靜地等待買者,等著死亡。旁邊賣的是已經處理好的狗肉、狗頭、內臟和狗腳。我問了看著我走來晃去的賣狗阿姨牠們值多少?活的一隻要一千八百盧比,相當於新台幣九百元;處理好的沒有問,應該比較貴吧?畢竟多費了些功夫。

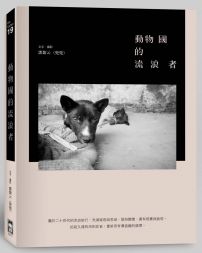

我告訴自己不能逃避,要和從前一樣寧願直視脆弱;因此還是硬拿起相機,即使滿腦子全是混亂,也得敷衍地拍幾張照,向雲門、向自己交差了事。五隻小狗中的一隻小黑狗綁嘴的繩子鬆了,終於可以舔舔自己,但大部分的身體都在麻袋裡了,舔到的都是麻袋。太多蒼蠅,牠張口想咬,但只有頭能動,一隻都沒咬到。

牠面無表情,我讀不出牠的心。

要不要靠近?是否要伸出我的手摸摸牠,像對其他的狗一樣?牠會不會很有攻擊性會不會很激動,或者是,甚至想要報復地咬傷我?畢竟,牠被抓起來綁起來動彈不得準備被賣。我抱著警戒心靠近,伸手移動間都充滿了遲疑。

蹲下身子,我緩慢地向牠移動,用標準親近狗的方式:手輕輕握成拳,放到牠的鼻前。

小黑狗聞了兩口,看著我,然後毫不猶豫地舔了我的手,再輕輕地啃咬。

從來沒有,從來沒有,更心酸過了。

我反射性閉緊了雙眼,懼怕眼前的景象,害怕直視自己不堪一擊的脆弱,比牠還軟弱。牠的眼神,那個眼神,沒有一絲怨恨。那不是「救救我」的凝視,那是「陪陪我,我知道發生什麼事,但是陪我。」那是相信人,那是原諒人的眼神。

那是相信人的眼神啊。

我發現再也無法刻意視而不見人與狗之間特殊的連結,那已經一同生活了一萬四千年的默契。我們曾經那樣疏離,當牠們還是狼的時候;但老天卻讓我們靠近,讓我們選擇彼此,互相照養,族群一同壯大。狗兒不像牛雞羊豬所展現的是被掠食者的眼神行為、懷抱著對人類的恐懼,畢竟我們是掠食者,而受到掠食者所凝視就是種威脅。狗和我們的基因互相吸引著對方,包容擁有著彼此;我們的身體觸碰依偎擁抱,我們的眼神接觸相望,我們交換親暱和愛。

人類跟狗兒之間有什麼,是全然真實的什麼。

其實很多地方都仍是吃狗肉的;從前的台灣是,現在的台灣也還有。在那個蛋白質來源缺乏的時代,草食動物稀少的地區(如夏威夷、大溪地,和中國南部的山區),狗肉成為方便的蛋白質來源(*1)。狗兒接受人類的照護而數量快速增長,我們食用牠們的生命讓自己茁壯。

現在的那加蘭不是個需要肉食就必須上山打獵的地方(即使他們仍熱愛打獵),不再缺乏蛋白質類的食物;那加人甚至都比印度大陸的人來得富有,在那兒的三個星期,沒有看到一個人在路邊乞討或過夜。他們是全然的肉食主義者(身為素食者的我和V要找個地方吃飯不知道有多難),沒有肉就像是活不下去般,而他們也愛吃狗肉。

只因大多數時,生命都是自私地活著。

【流浪者】花燭妹妹(節錄)

那天,我得到了一張被退還的拍立得。照片中的她,笑得靦腆,笑得好美。

***********************************

離開德里後到了瓦拉納西(Varanasi)。待在瓦拉納西的那週沒有拜訪什麼景點,我們整天就在河岸來來回回,坐在台階上和朋友喝茶聊天玩音樂。即使那牆上甘地的塗鴉已看膩了,旅遊業者整天跟你說「摳你幾碗」招攬生意,而男人們依然肆無忌憚地在這聖牆上撒尿,恆河(River Ganges)的景色像是神諭般召喚著,每天每天,你無法抵抗,只能放棄,只能服從,只能不懂保留地愛著這片聖域。

將離開瓦拉納西前的下午,陽光正好,金橘色的光恣意播灑,又攔住了我找了個台階,讓全身都得以被照耀。我坐下,拿出筆記本想寫些什麼,卻沒法專注;河岸城樓閃亮著千百色彩,下課的男孩們在岸上打板球(cricket),半裸男人全心沐浴著,穿著紗麗的豐腴女人成群行進,赤腳嬉皮經過身邊,小狗吵著狗媽媽要喝奶,水牛們浸在河裡享受無拘束的自在,我片刻也放不下這些光景。

近傍晚時,孩子們開始在河岸邊賣起花燭,讓遊客能在黑夜流放舶來的願和思愁。才在前一天被個小男孩 「please」 了半天,心軟掏出二十盧比,就當作送給恆河的祝福吧。以為心意已決,絕對不再讓包裝著虛表好心的軟弱給牽動,想不到,這天竟又掏出了另外二十盧比。

一個看起來約七歲的女孩帶著她的弟弟,可能四歲,提著花燭籃走到我面前。她沒有要求我買,只是看著我,靜靜地。她問我在幹麼,我說寫日記。她看著我寫,站在我身旁不時跟弟弟說幾句話,似乎,不想賣花。

其實心裡是有些煩躁的,畢竟她仍是提著籃,是個懂得交易的小小生意人,而我害怕整個下午的美好會被這樣一來一往的討價還價給糟蹋了。

於是,我開始在本子上畫起了她,希望我們之間有個別於金錢往來的開始。我告訴她那是她,她卻直直地把筆搶走,畫了另一個毫無個人特點的人臉,甚至分辨不出來是男是女。

「It’s you.」(那是妳。)她對我說。

我忽然想起身上還有空白的明信片,就問了她想不想要幫我畫張明信片。

「I will send this card to my friend in Taiwan, so your drawing will fly from India to Taiwan!」(我會將這卡片寄給我台灣的朋友,所以妳的畫會從印度飛到台灣哦!)

她不知道台灣在哪裡,我就畫了張印度、中國、和台灣的相對位置給她看,還有一架飛機載著她的明信片。

「Anything?」(可以畫任何東西?)她問。

「Anything.」(任何東西)我笑著。

「What do you want to draw?」(妳想畫什麼?)

「House.」(房子。)

她的話語都很短。

她把紙放在我大腿上畫著,我繼續寫字,有時候偷瞄幾眼她的進度。在人群熙來攘往間、太陽也還在地平線上流連時,她畫了一幢房子、一棵樹、一朵花和一朵雲,還簽了名。我邊看書邊想著小時總畫些什麼?大概是房子、樹、花、太陽、雲、鹿、長頸鹿、大象、蝴蝶、蜜蜂、鳥,和人。

我想,那明信片內容也讓她寫好了。

「Do you want to write something to my friend?」(妳想寫些東西給我的朋友嗎?)

她搖晃了晃頭。在印度,搖頭有一百種方式,這種是點頭的意思。

「You want a girl or a boy?」(想寫給女生還是男生?)

「Girl!」(女生!)她笑著大叫。她還在被臭男生追著跑的年紀吧。

「Ok, I am looking for a girl for you.」(好,我幫妳找個女生。)我微笑。

「Ok, please write to this girl.」(請寫給這個女生。)

她看著我通訊錄上的中文名一筆一劃模仿,朋友的名字「明易」被她寫成「日腸」,最後「日腸」的「勿」寫不下了,變成了「目月日勿」。在孩子的世界裡,不需要世俗的秩序。

「Can she understand English?」(她懂英文嗎?)帶著幾分驕傲,她擔心地問。

「Yes, she can.」(她懂喔。)

但她拼不出來任何一個完整的英文單字。她說得很流利,卻要我拼給她所有的字。「I, you」是我拼給她的,India也是。

「日腸

How are you?

I give you drawing

I don’t know you

You come to India

Your name = 目月日勿 My name is Ishika」

(妳好嗎?我給妳我的畫,我不認識妳,妳來印度吧。妳的名字是日月日勿,我的名字是Ishika。)

我拿出相機幫她和她的明信片拍照。除了數位相機,也用拍立得拍了張她和弟弟。

她似乎是第一次看到拍立得。拍完我先藏了起來,顯影後再將照片遞給她。接到照片的那一瞬,我看著她的笑容從唇的正中間延展至嘴角,最後形成一個美麗的半月形。她的眼睛也笑了。

「Don’t tell your friends. Promise.」(不能告訴妳的朋友,保證?)

她邊笑邊搖頭,是點頭的那種。

只是,原本以為我們的相識就將結束於此,她會離開而我繼續呆坐。

「Buy flower?」(買花嗎?)

每當腦中幻想的友情泡泡被金錢刺破,碎片就惡狠狠地刺入心上。那是我最討厭印度的地方。

「No, I bought one yesterday, so I am not going to buy another one today.」(不,我昨天已經買過,我今天不想再買了。)

「Pleases, buy flower.」(拜託,買花。)

「No, I won’t. Go find other people.」(不,我不會買,去找別人吧。)

「No, no one buys flower from me.」(沒有人要跟我買花。)

「Are we friends?」(我們是朋友嗎?)

她點頭。

「Friends don’t talk about money.」(朋友不談錢的。)

「Yes, friends do.」(朋友談錢的。)

這句話讓我啞了,那不該從一個孩子嘴中冒出。不知道怎麼去說服她,我們來自不同國家不同的文化,也才認識不到半個小時,即使說了朋友,卻不知道「朋友」在印度怎樣被定義。我也不知道,對她來說,我是不是個朋友。

但我真的不想買,即使花隨著恆河死生也不會承載我的信仰。

「OK, you choose one, the flower or this picture.」(好,妳選一個,妳要我買花還是要這張照片?)我以為我使出了殺手鐧。

「Flower.」(花。)

以為堅韌的心被那柔軟的橘色花瓣給傷了,原來真心送的禮物竟比不上二十盧比。我像是個被提分手還垂死掙扎的女人般不願服氣,手握著她的手,追問為什麼不想要我的照片。

「My father beats me if I don’t sell them.」(如果花賣不出去爸爸會打我。)

***********************************

我無法形容當下的遲疑,嘴角的抽動,和心底的不安與攪動。瓦拉納西的霞光依然照耀,人群依然散漫來去,她依然是站在前方那個賣花燭的女孩。

她說她昨天沒有賣出任何一個花燭,爸爸警告如果今天仍無掛零,她就等著被打。這不是賣火柴的小女孩的故事嗎?她爸爸沒有工作卻酗酒,要女兒去賣花;女兒賺到錢拿去買酒,沒賺到就等著挨打。我不得不懷疑故事的真實性,多麼希望那是她為了賣花燭而捏造出來的。她搖搖頭,撩撥著燭旁的花瓣,不經意地看著遠方;這時我才了解,為什麼她的眼神無法像其他賣花燭的孩子般天真任性。

【動物國】人是牛的寄生蟲(節錄)

印度教不吃牛這件事,很小時學校就教過;但是他們對於牛的依賴,是到了印度才真正體會到。

終於踏上那倒三角狀的土地後,第一口進入胃中的是杯熱煙騰騰的奶茶配上片香料餅乾。就和台灣的便利商店一樣,在印度,每隔條街就有一攤茶販,那是印度男人聚集閒聊和發愣的地方。奶茶對於印度人的重要性,大概就相當於台灣的手搖杯,甚至更勝。早晚各一杯茶對他們來說是基本;去人家家裡作客,喝杯茶是少不了的(曾在一天內喝了六杯作客茶)。肉桂、茴香、薑,每攤所用的香料都有些微差異,卻幾乎沒有遇過難喝的茶;即使剛到印度時總覺得過甜,喝久才體會到這樣的甜膩實是剛好。那滿嘴濃郁的茶葉香和奶甜味,一不小心就上癮了。

除了茶,奶製品在印度也無所不在。各種各樣的甜點都含有牛奶(還有像打翻糖罐般的糖),印度人最常吃的一種乳酪paneer,每餐配著吃的優格curd,給食物增添奶香的澄清奶油ghee,全都是奶製品。對於北印許多吃素的印度教徒來說,蔥蒜辣椒是素,蛋是葷,但奶是素,而且對其依戀之深。

他們的牛奶來源不像台灣或其他西方國家是從大牧場集中生產,再分發販賣到四處,他們大多就近取材,一座城裡有幾間牧場供應整個地區;有些家庭則自己養兩頭牛,不但可自足,還能出售賺點外快。

在瓦拉納西的河岸邊,水牛總是聚集。有天晚上,我走了條沒走過的巷子,眼角餘光瞥見有間房內都是水牛。原來這些水牛白天去河岸遛達,晚上時間到了,想起家裡頭有好吃的,就會回來領食;這時也就是牛場擠奶的時間。每日早上八點和晚上六點,一公升牛奶五十盧比,約二十五台幣,價錢平易近人。

水牛雖然常見,印度最多的牛種其實是原生瘤牛(Zebu)。因為是原生種的關係,牠們早適應了印度大陸那溽熱氣候,似乎也和許多印度人一樣,能存活在半飽微餓的狀態。牠們是奶牛也是肉牛,在鄉村被用作犁田,在城裡成了拉車拉貨的交通工具。一個英國的博士班學生告訴我,為了增進產乳率,歐洲牛種被引進到印度與當地瘤牛配種,但孕育出的新生種卻仍眷戀那無緣踏上的涼爽歐陸,死亡率成為了大問題,畢竟印度的夏季真的是能熱死人的。

印度人與牛的淵源絕不僅此。印度教崇敬牛,特別是母牛。母牛象徵著自然媽媽,無私無怨無悔地餵養我們這些人類;牛幫我們犁田,賜予我們奶水,糞便還能當作燃料照亮每個家、烹煮食物填飽每個飢餓的胃。像許多台灣早期的農民一樣(甚至直到我這輩),印度教徒不吃牛肉,他們真心愛牛且總是充滿感念。

只要是在鄉村,牛就到處可見。在路上,田野中,被拴在樁上低頭猛吃飼料,和牧童一起在樹陰下休息,或偶在犁田。這才是從小對牛的印象吧?在田間和農夫一起耕種,相互扶持不離不棄。但已經多久沒看到田裡的牛了?現今台灣牛大部分都被機械工具取代,畢竟機器效率高,能滿足人口增長的糧食需求,也讓農民生活有機會更好。但其實不只是耕田的牛消失在我們的視野裡,放入嘴裡的動物也是。

從前的人要吃動物,不是打獵採集而來,就是自家動物自己養自己殺;動物和人的生活緊密不可分,即使是食物鏈上的階級關係,那也是自然所賦予的。而現今,經濟動物在大部分的先進國家被移出了人們日常生活的視線之外,住到偏遠集中飼養的工業化農場;我們不用殺,卻也再看不到活跳跳的牛、雞或豬,只會吃到牛肉、雞肉和豬肉了。

可是,當再也無法跟牠們相處親近,看到的總是已死的食物、而不是活生生的動物時,動物和肉品的關聯性被撇清了,我們對生命逝去的感激與哀悼,也蕩然無存。

印度人如此需要牛的存在,但在城市裡,人口密度極高,那兒沒有廣大的草原,只有堆積如山的垃圾。他們無法提供牛足夠的食物,畢竟連人類的生活都很艱辛;因此翻箱倒櫃從垃圾中找尋食物,或向賣食物的小販乞討,成了許多都市牛的維生方式。在德里、瓦拉納西、阿約提亞(Ayodhya)都看過好幾次,牛兒把頭埋入垃圾堆中,為了尋找活著的契機。在阿薩姆(Assam)遇到的獸醫說,城市裡的牛很短命,因為牠們的胃裡總塞滿了塑膠;等到那些垃圾塞住了牠們的胃腸時,就是死期到來的那天。有些動物機構會幫牛做手術拿出這些垃圾,但康復之後,牛仍是過著一樣的生活,吃著一樣的垃圾,沒有任何的改變。

有的時候,看著牠們總會想著:「會不會這些被吃進的塑膠,可以被分解成微小的塑膠分子,吸收到牛的體內,再隨著牛奶分泌出來。我們喝奶,就是讓這些我們所製造的塑膠物歸原主,形成一個完美的循環。大概就像是餵牛吃患有疾病的羊做的肉骨粉(牛本該是吃草的而不是吃肉和玉米),毒蛋白在牛身上形成了狂牛病再回來感染人類一樣吧?」

我們以為能夠不順從自然運行的傲慢,總讓人類吃了不少苦頭。

***********************************

「We worship cows.」(我們崇拜母牛。)我的印度家人水水對我說。

根據印度教信仰,靈魂在下次的輪迴時會進入另一種生命的軀體內,從植物、動物、到人類,依照死時的狀態、個人慾望、以及此生所做所想種種好壞事項念頭的加總來決定。從惡魔到母牛需要八十六次的轉世,而再轉世一次就能成為人;但一個人若殺了母牛,則會跌落到位階的最低等,重來一次。

破壞神濕婆(Shiva)的座騎是隻公牛,黑天神克里希納(Krishna),這位總是吹著長笛的搗蛋牧童則是牛的守護者,而牛是他的財富。卡瑪汗奴(Kamadhenu),是印度教的牛女神,也是所有乳牛的母親,她的別名Surabhi,有著芬芳、令人沉迷歡喜之意,就如母牛和地球媽媽一樣。即使時常能在廟裡見到這位牛女神的圖案和雕像,她卻從不被放在主神的位置,根據莫尼爾—威廉姆斯(Monier-Williams)這位研讀印度文化的牛津教授,那是因為所有的牛都被看成是卡瑪汗奴在塵世的化身而受到崇拜。

但其實,尊牛如神的印度教,從前是大啖牛肉的。尤其是現今實行素食主義最嚴格的婆羅門,當時是負責宰殺犧牲動物這項神聖的工作。牛在印度的地位的提升可能與農業的興起,需要用牛來耕田有關;而人類學家馬文・哈里斯(Marvin Harris)認為印度教停止食用牛肉主要是因為佛教的興盛。約在西元前六百年,印度大陸原本富足的生活開始走下坡,戰爭、饑荒、乾旱,加上人口增加而糧食減少,較低階級的人生活遠不如從前。就在此時,喬達摩(Gautama),也就是後來大家所知的佛陀創立的佛教,成為這些人的歸依。即使後來的印度仍是以印度教為盛,他們卻將佛教的「不殺生」,尤其「不殺牛」括引入印度教的生活教條之中。而現在,除了東北部的印度山區外,絕大部分的邦已禁止牛隻的宰殺,不同邦的規定不同,有些只禁止宰殺母牛,有些則是所有牛科動物都受到禁殺的保障。去年更因新執政者為印度教保守派政黨,不顧反對浪聲,正全力推動通過全國的禁殺牛令。

但那些老了沒能力產乳的牛呢?難道連不富裕的人們都要一直養牠們到老死?現實總是沒那麼浪漫。有些人會照顧家中牛到終老,有些卻將牛流放到街上;許多牛進入收容中心(多為耆那教〔Jainism〕所設立),卻也有人將牛賣給穆斯林,或進獻給廟宇的牛被廟方轉賣屠宰。印度教徒仍不殺牛,而這樣的現象成為公開的祕密,不能被提起,不能被掀開。

有趣(或諷刺)的是,印度竟是全世界牛肉第二大的出口國家。雖然官方宣稱這些牛肉都是水牛而非神聖的母牛(holy cow),但在這個充滿非法屠宰場的國家,誰能保證呢?