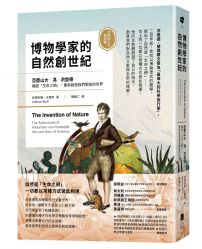

洪堡德,一位遠遠超越自己時代的思想家

他們在狹窄的山脊爬行而進,有些地方寬僅兩吋。這條小徑——如此稱呼有點勉強——覆蓋著沙子和石塊,只要一碰就會鬆動。從左邊往下看,結了冰的峭壁,閃爍在穿透雲層的陽光下。從右邊往下看,落差有一千呎(約三○五公尺),這也好不到哪去。在這裡,陰暗而近乎垂直的山壁上布滿刀鋒般的岩石。

亞歷山大.馮.洪堡德和三名同伴以縱列緩緩前進。在欠缺適當設備和衣物的情況下,這趟攀登相當危險。冷風麻木他們的手腳,融雪溼透他們的薄靴,而冰晶附著在他們頭髮和鬍鬚。他們在海拔一萬七千呎(約五一八二公尺)處努力呼吸稀薄的空氣。在前進途中,他們的鞋底被尖石劃破,雙腳也開始流血。

這天是一八○二年六月二十三日,此時他們正在攀爬欽波拉索山(Chimborazo),這座壯麗的圓頂休火山坐落在安地斯山脈,標高將近二萬一千呎(約六千四百公尺),位於現今厄瓜多的基多(Quito)以南約一百哩(約一六一公里)處。當時人們認為欽波拉索山就是世界最高峰,難怪洪堡德等人的挑夫因為害怕,在雪線就拋下他們。這座火山的頂峰籠罩著濃霧,但洪堡德仍奮勇挺進。

此前三年裡,洪堡德已行遍拉丁美洲,深入少有歐洲人踏足之境。時年三十二歲的洪堡德著迷於科學觀測,他從歐洲帶來各種最好的儀器。為了攀登欽波拉索山,他留置大部分行李,但打包了氣壓計、溫度計、六分儀(sextant)、人工地平儀(artificial horizon)各一具,還有一具「天空藍度計」(cyanometer),用來測定天空的藍色深淺程度。在攀爬途中,洪堡德用凍僵的手指翻出儀器,小心地擺在狹窄的岩架上,然後測量高度、重力和溼度。他很仔細地列出遇見的所有物種——這邊一隻蝴蝶,那邊一朵微小花朵。一切都記在他的筆記本裡。

在一萬七千呎(約五一八一公尺)處,他們在一顆卵石上見到最後一片地衣,之後就再無任何生命跡象,因為到了那個高度,不會再有植物或昆蟲。甚至連先前幾次登山可見的兀鷹也消失了。當濃霧將空氣粉刷成一片詭異的虛空,洪堡德覺得自己完全脫離塵世。他說,「彷彿我們困在氣球裡」。然後,濃霧突然消散,露出欽波拉索山白雪封頂的山峰與藍天相襯。洪堡德驚歎這幅「壯麗景象」,接著看見前方有一道巨大裂隙——寬六十五呎(約二十公尺)、深六百呎(約一八三公尺)。然而,除此之外,別無登頂之路。洪堡德測出此處高度為海拔一九四一三呎(約五九一七公尺),他發現他們距離峰頂僅有一千呎(約三○五公尺)。

在此之前,不曾有人來過這麼高的地方、吸過這麼稀薄的空氣。正當洪堡德站在世界之顛、俯瞰交疊的山脈,他開始對這個世界有了不同看法。洪堡德將地球看作一個龐大的生命體,認為其中一切彼此相連。他大膽構思一種關於自然的新看法,迄今仍影響我們如何理解自然世界。

✽✽✽

洪堡德被同代人形容為知名度僅次於拿破崙,是當時最迷人也最激勵人心的人物。洪堡德於一七六九年出生在一個富裕的普魯士貴族家庭,他放棄優渥生活,只為探索世界如何運作。年輕時,他曾赴中南美洲進行五年的探險,期間多次遭遇生命危險,並帶回全新的世界觀。這趟旅程形塑他的生命和思維,也讓他舉世聞名。洪堡德住過巴黎和柏林等城市,然而,無論是奧里諾科河(Orinoco River)最偏遠的支流,或是俄蒙邊境的哈薩克草原,都讓他覺得自在。在洪堡德悠久的一生中,他大多時間都是科學界的連結者。他寫過大約五萬封信,收到的信至少是寫過的兩倍。洪堡德相信,知識應該拿來分享、交換並推廣。

洪堡德也是個充滿矛盾的人。他猛烈抨擊殖民主義,支持拉丁美洲的革命,卻也曾在兩位普魯士國王之下擔任過朝臣。他景仰美國的自由和平等概念,卻也不曾停止批評美國未能廢奴。洪堡德自稱是「半個美國人」,同時也將美國比作「一股笛卡爾漩渦1,不僅席捲一切,亦將一切變得單調」。他富自信,卻時常渴望認可。他的淵博學識令人敬佩,但他的鋒利言詞卻令人生畏。洪堡德的著作曾以多種語言發行,而且極受歡迎,有人甚至為了先拿到書而行賄書商,但他死時卻一貧如洗。洪堡德或許愛好虛榮,卻也不吝將僅剩的錢財給予處境艱難的年輕科學家。洪堡德的一生就是旅行和不斷的工作。他總是想體驗新事物,而且,如他所述,最好「同時體驗三件事物」。

洪堡德以學識和科學思維為人稱道,但他並非理智的學者。他不甘只是學習和閱讀,於是揮灑體力,將身體逼到極限。他冒險深入委內瑞拉雨林的神祕世界,還攀爬安地斯山脈危聳的岩架,只為見到某座活火山裡的火焰。即便到了六十歲,他仍橫越一萬哩(約一六○九三公里),前往俄羅斯最偏遠的角落,步伐快過年輕的同伴。

洪堡德不僅著迷於科學儀器、測量和觀察,而且也追求驚奇感。固然,自然必須被測量和分析,但他也相信,我們對於自然世界的回應,有很大部分應該基於感覺和情感。他想要激起一股「自然之愛」(love of nature)。正當其他科學家都在尋找普遍法則之時,洪堡德寫道,自然必須透過感覺來體驗。

洪堡德不同於他人之處,在於他連最小的細節都能銘記在心:某片葉子的形狀、土壤的顏色、某次的溫度計讀數,以及某塊岩石的層次。這般非凡的記憶力,讓洪堡德能夠比較他在世界各地所做的觀察,即便這些觀察之間時隔數十年,或相距數千哩。有位同事後來說,洪堡德能「在腦中閃過世上所有現象的連結」。其他人往往得在記憶裡翻找一番,洪堡德卻即刻握有每一小片知識和觀察。美國作家、詩人愛默生(Ralph Waldo Emerson)曾敬佩地說,「他的雙眼有如天然的望遠鏡和顯微鏡」。

精疲力竭的洪堡德站在欽波拉索山上,飽覽眼前的景觀。在此,不同的植被帶逐層堆疊。在谷地裡,他行經棕櫚樹和竹林,看見鮮艷的蘭花攀附在樹上。再往上走,他看見針葉樹、橡樹、赤楊,還有灌木狀的小檗,這些小檗類似他在歐洲森林看過的種類。接下來是高山植物,這部分很像他在瑞士山上採集的那些;還有地衣,這讓他想起來自北極圈和拉普蘭(Lapland)的標本。以往不曾有人這樣看待植物。洪堡德並非透過狹隘的分類來看待植物,而是以它們的生長地點和氣候為主。在這裡,他將自然看作一股整體力量,且在各大洲擁有相應的氣候帶——這在當時是很激進的概念,而且至今仍影響我們對生態系統的理解。

✽✽✽

從洪堡德的著作、日記和信件,可以看出他是一位願景家,也是遠遠超前自身時代的思想家。他發明等溫線(isotherm)——現代氣象圖上代表氣溫和氣壓的線條;他也發現地磁赤道(magnetic equator);他想出圍繞地球的植被帶和氣候帶的概念。然而,最重要的是,洪堡德大大改變了我們看待自然世界的方式。他到處都發現連結。他不會單獨看待任何事物,即便是最微小的生命體亦然。他說,「在這條偉大的因果之鏈上,沒有任何事實能被單獨考量」。憑著這番洞見,他發明了「生命之網」(web of life),這也是我們如今對於自然的理解方式。

當自然被看作一張網,其脆弱就變得明顯。一切事物彼此相繫,只要抽動一線,就可能拆散整張繡帷。當洪堡德於一八○○年在委內瑞拉的巴倫西亞湖(Lake Valencia)看見殖民農場造成的環境浩劫,他首開先例,談論人類為害的氣候變遷。當地毀林的情況導致土地貧瘠、湖面下降,灌木林的消失更讓暴雨沖走周圍山坡的土壤。關於森林能增加大氣溼度、具有降溫效果、並有助水土保持,洪堡德是首位加以說明的人。他提出警告,指出人類正在打亂氣候,而這可能對「後代」造成不可預見的衝擊。

✽✽✽

本書追溯連結我們與這位偉人的隱形線索。洪堡德影響當時許多最偉大的思想家、藝術家和科學家。傑佛遜稱他是「當代最大的光采之一」。達爾文寫道,「沒有什麼比起閱讀洪堡德的《個人記述》(Personal Narrative)更能激發我的熱情」,他還說,要不是洪堡德,他就不會登上小獵犬號,也不會構思出《物種起源》(Origin of Species)。華茲華斯和柯立芝都將洪堡德的自然觀念融入詩作。美國最受尊敬的自然作家梭羅更借助洪堡德的著作解答自身的兩難——如何身兼詩人和自然學家;要是梭羅沒讀過洪堡德的作品,《湖濱散記》一書定非這般模樣。西蒙.玻利瓦(Simón Bolívar)這位革命家將南美洲從西班牙殖民統治解放,他稱洪堡德是「新世界的發現者」;德國最偉大的詩人歌德則聲稱,和洪堡德共度幾日,有如「活上數年」。

一八六九年九月十四日,就在洪堡德出生一百年後,世界各地紛紛為他舉辦百年紀念活動。歐洲、非洲以及南北美洲都有相關聚會。在墨爾本和阿得雷德,人們前來聆聽向洪堡德致敬的演講,布宜諾斯艾利斯和墨西哥城也有成群的人參加類似活動。在莫斯科的慶祝活動裡,洪堡德被稱為「科學界的莎士比亞」,而在埃及的亞歷山卓(Alexandria),賓客在燃放煙火的天空下聚會。最盛大的紀念活動則是在美國,從舊金山到費城,從芝加哥到查理頓(Charleston),到處都有遊行,還有豪華的晚宴和音樂會。在克里夫蘭,約有八千人走上街頭,雪城(Syracuse)則有一萬五千人參與一場超過一哩(約一.六公里)長的遊行。尤利西斯.格蘭特(Ulysses Grant)總統在匹茲堡參加洪堡德的慶典,與會的一萬名狂歡者讓整座城市停擺。

在紐約市,卵石街道沿路都是旗幟,市政廳被橫幅遮蔽,許多房屋完全被洪堡德的肖像海報遮住。連行經哈德遜河(Hudson River)的船隻也掛滿彩旗。當天上午有數千人跟著十支樂隊遊行,從包厘街(Bowery)出發,沿著百老匯走到中央公園。根據《紐約時報》頭版報導,他們致敬的對象,「其名聲並不專屬於任何國家」。中午過後,有二萬五千名旁觀的民眾聚集中央公園,在大型的洪堡德半身銅像揭幕儀式時一同聆聽演講。傍晚,天色已暗,一萬五千人手持火把沿街遊行,他們走在色彩繽紛的中式燈籠之下。

有位講者說道,讓我們想像洪堡德「就站在安地斯山脈」,他的心靈翱翔天際。世界各地的演講都強調 洪堡德看見自然所有面向之間的「內在關連」。在波士頓,愛默生告訴該市顯貴,洪堡德是「世上的一大奇蹟」。倫敦的《每日新聞報》(Daily News)報導,洪堡德的名聲「可謂大如宇宙」。在德國,科隆、漢堡、德勒斯登、法蘭克福和其他許多城市都舉辦慶典。德國最大的慶祝活動就在洪堡德的家鄉柏林,儘管下著豪雨,還是有八萬人與會。官方下令公司行號和政府機關放假一天。即使大雨傾洩而下、狂風帶來寒氣,演講和歌唱仍然持續數個小時。

✽✽✽

雖然如今洪堡德在學界以外幾乎已被遺忘——至少就英語世界而言——但他仍形塑著我們的思維。儘管洪堡德著作現已塵封於圖書館,但他的名字仍然處處可見,從流經智利和秘魯沿岸的洪堡德寒流(Humboldt Current),到紀念碑、公園,以及拉丁美洲的山脈——包括墨西哥的洪堡德山(Sierra Humboldt),以及委內瑞拉的洪堡德峰(Pico Humboldt)。阿根廷的一座城鎮、巴西的一條河流、厄瓜多的一座間歇泉,以及哥倫比亞的一處海灣,全都以洪堡德命名。2

格陵蘭有洪堡德角(Kap Humboldt)和洪堡德冰河(Humboldt Glacier),中國北部、南非、紐西蘭和南極洲也有以洪堡德為名的山脈。塔斯馬尼亞(Tasmania)和紐西蘭有以洪堡德為名的河流和瀑布,德國有許多洪堡德公園,而巴黎有條亞歷山大.馮.洪堡德街。僅是在北美洲,就有四個郡、十三個鎮、一些山脈、海灣、湖泊,以及一條河流係以洪堡德為名,另外還有加州的洪堡德紅杉州立公園(Humboldt Redwoods State Park),以及芝加哥和水牛城的洪堡德公園。一八六○年代,美國制憲會議討論如何為現今的內華達州命名,當時差一點就選中洪堡德。此外,有將近三百種植物和超過一百種動物以洪堡德命名,包括加州的洪堡德百合(Lilium humboldtii)、南美洲的洪堡德企鵝(Spheniscus humboldti),還有可見於洪堡德寒流的凶猛獵食者——六足的洪堡德魷魚(Dosidicus gigas)。有數種礦物也以他為名,從草酸鐵礦(Humboldtit)到磷鐵鋁礬(Humboldtin),月球上也有一處洪堡德海(Mare Humboldtianum)。以洪堡德命名的地方多過其他人名。

生態學家、環保人士以及自然寫作者全都以洪堡德的洞見為基礎,雖然他們往往並不知情。瑞秋.卡森(Rachel Carson)的《寂靜的春天》(Silent Spring)立基於洪堡德有關「交互關連」(interconnectedness)的概念。科學家詹姆斯.洛夫洛克(James Lovelock)著名的蓋婭理論(Gaia theory)——地球係一個生命體——也很類似洪堡德的見解。當洪堡德將地球形容為「一個由內在力量驅動的自然整體」,他早在一百五十年前便預告了洛夫洛克的想法。洪堡德將他描述這項新概念的著作稱為《宇宙》(Cosmos),但他起初曾考慮以「蓋婭」(德文為Gäa)命名該書,但後來拋棄這個想法。

我們是由過去所形塑的。哥白尼揭示人類在宇宙的位置,牛頓解釋自然的法則,傑佛遜帶來自由民主的概念,達爾文則證明所有物種源自共同祖先。這些想法界定我們和這個世界的關係。

洪堡德給了我們關於自然本身的概念。諷刺的是,他的看法如今已變得不言可喻,以至於我們幾乎忘了背後的那個人。然而,他的想法和許多受他啟發的人連成一線。洪堡德關於自然的概念就像一條繩索,將我們連結到他身上。

✽✽✽

本書是我尋找洪堡德的嘗試。我前往世界各地,遍訪加州、柏林和劍橋等地的檔案收藏。除了通讀數千封信件,我還追尋了洪堡德的足跡。我見到了德國耶拿(Jena)解剖塔的遺蹟——洪堡德曾在這裡耗費數星期解剖動物。我也去過厄瓜多的安蒂薩納火山(Antisana),站在海拔一萬二千呎(約三六五八公尺)處,看見四隻兀鷹在天空盤旋,身邊還環繞著一群野馬。在那裡,我發現了洪堡德曾於一八○二年度過一夜的破爛小屋。

在基多,我拿著洪堡德的西班牙護照原本——正是這些文件讓他得以遍遊拉丁美洲。在柏林,當我打開收納其筆記的箱子,我終於瞭解他如何思考——數千件紙片、素描和數字巧妙地拼貼起來。回到英國,我在倫敦的大英圖書館費時數週閱讀洪堡德著作,其中有些又大又重,我幾乎無法抬到桌上。在劍橋,我檢視達爾文擁有的洪堡德著作——就是當年達爾文搭乘小獵犬號時擺在吊床旁書架的那些。這些洪堡德著作寫滿達爾文的鉛筆筆跡,閱讀這些書籍,就像在偷聽達爾文對洪堡德說話。

我曾躺在夜裡的委內瑞拉雨林,聽著吼猴(howler monkey)的奇怪吼叫聲,也曾在珊迪颶風來襲時身陷停電的曼哈頓,那時我正準備到紐約公立圖書館閱讀一些文件。我在義大利杜林外圍的皮奧貝西(Piòbesi)小鎮欣賞舊莊園大屋,以及建於十世紀的塔樓,一八六○年代初期,喬治.馬許(George Perkins Marsh)即是在此寫成《人與自然》(Man and Nature)的部分內容——該書受到洪堡德思想的啟發,並宣告美國保育運動的開始。我踏著新降的積雪,繞行梭羅的瓦爾登湖,還到優勝美地健行,讓我想起約翰.繆爾(John Muir)的想法:「通往宇宙的明路,就在森林的荒野中。」

最令人激動的一刻,是我終於登上欽波拉索山的時候——正是這座山成就了洪堡德的眼界。當我沿著貧瘠的坡面往上走,極為稀薄的空氣讓我覺得每一步都好漫長,每爬一步,雙腿都感覺沉重,就像和身體斷了連結,洪堡德當時卻能拖著一隻傷腳攀登欽波拉索山——而且他絕對沒能像我這樣穿著舒適、堅固的便靴——還背負著儀器,而且時常停下來進行測量。

這本書就是探索這些景觀、信件、想法和日記的成果。透過《博物學家的自然創世紀》,我試圖重新發現洪堡德,並且在自然與科學的殿堂恢復他應有的地位。本書亦希望探討,何以我們如同現在這樣思索自然世界。