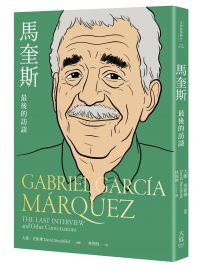

不停寫小說的小說家

《哥倫比亞人報.文學副刊》(El Colombiano Literario)副刊主筆雷斯特雷波(Alonso Ángel Restrepo)一九五五年採訪於麥德林

芭露(Theo Ellin Ballew)英譯

現在就算是那些只翻報紙卻從不看小說的人,恐怕也不可能沒聽過馬奎斯的大名了。各家報紙都已報導過《枯枝敗葉》(La hojarasca, 1955 [Leaf Storm, 1972]),這部小說頗受好評,是我們國內這幾個月來最耀眼的文學成就,從其所獲熱烈迴響來看也的確名符其實。我們也相信小說史此後將劃分為兩個時期:《枯枝敗葉》之前,和《枯枝敗葉》之後──因為這部小說完完全全超越前人手筆。

當我們得知馬奎斯因為記者工作而來到麥德林,我們就是忍不住想試試看能不能採訪他,期待能夠問問有關他的文學生活,他喜歡做什麼事,他喜歡看什麼書。那個時候馬奎斯擔任《觀察家報》(El Espectador)的特約撰稿人,執筆一部廣受歡迎的連載作品,他用一種獨特的小說手法講述一位名喚維拉斯科的水手的經歷。

於是我們打電話過去詢問能否見面一談,結果沒想到我們即刻得到應允,當晚七點在努提芭拉飯店大廳,我們就與《枯枝敗葉》的作者握手相識。他剛結束採訪自行車選手霍約斯,那應該也是《觀察家報》指派給他的工作之一。

馬奎斯一派熱情友好,不裝模作樣,問我們願不願意隨他一起回去八樓的房間。我們立刻就愛上這位作家。進房脫下外套鬆開領帶,他已準備好回答我們的問題。

小說中的小說

「聽說您花了五年才寫完《枯枝敗葉》,真的是那樣嗎?」我們問。

「是那樣沒錯,但其實也不全是那樣⋯⋯一九五〇年的時候我開始動筆寫一部小說沒錯,不過那不是後來出版的《枯枝敗葉》。就在一九五〇年之前的那陣子,我正在寫一本名為《屋子》(La Casa [The House])的小說。那時我想寫的比較像是一部歷史,你也可以說是一部屋子的傳記,透過住在屋子裡的世世代代訴說出來。因為如果單單只有屋子,卻沒有住在裡面的人,這個構想本身是沒有辦法發展下去的。儘管如此,在這第一本小說裡,屋子還是我眼中的主角,而裡面的居民比較像是某種「馬達」,這個有關屋子的生命史的故事,有了他們才能使情節「動起來」⋯⋯最後我寫滿了好多筆記本才把故事說完,如果這樣出版成書,估算起來恐怕會有七八百頁之譜⋯⋯於是我決定刪減篇幅⋯⋯大刀砍掉了三四百頁。當我開始動筆想寫些新的內容,好把小說的故事圓滿說完之際,我卻靈光乍現,從原來的構想中萌生了新構想。我覺得這個新構想可以從原來的構想獨立出來,成為一本完整的小說。於是我決定聽任新構想的引領。開始的時候,我以為《枯枝敗葉》的那個小男孩就可以用獨白的方式把小說的故事講完,不過實際動筆之後我感覺還需要加入另一個角色,也就是男孩的母親;接著我又感覺還需要再加入一個,結果就是那位上校。這樣就說明了這部小說裡有多少角色——只有三位,如果不把他們獨白之中出現的那位上吊醫生算進去的話。這也是為什麼我覺得《枯枝敗葉》可以說是自然而然生成的一部作品;也就是說我只不過是在《枯枝敗葉》的故事自己來找我的時候,讓這個故事從腦中溜躂到紙上,我沒有事先計畫絲毫。不過當然我試圖仿效福克納(William Faulkner)在《我彌留之際》(As I Lay Dying)裡的手法,書裡的每一個角色都用內心獨白柔美地表述心跡。但也許因為《我彌留之際》的角色太多,為了避免讀者混淆,福克納在每段獨白的開頭都加上所屬角色的名字。」

馬奎斯口齒清晰,說話客氣有禮,同時言之成理。我們一起熄了菸,他用桌上的電話叫了幾杯飲料進來。他把可口可樂倒進杯裡的時候說:「我不喝酒,只有每七年才喝一次!」

喝完汽水後他接下去說:「一直以來我感到十分訝異的是,除了我小說的現代性取向之外,任何一位讀者都能察覺其中細微的意涵⋯⋯這對我來說是很有意思的經驗。現在我就很期待某位《觀察家報》的報童會看我的小說,這樣我就可以詢問他的心得,我也很想知道司機先生、擦鞋匠還有彩券小販是怎麼想的⋯⋯我相信一般百姓都會喜歡這部小說⋯⋯這部小說會受大家歡迎,如此一來也就證明當代小說可以與社會大眾心靈相通。任何一位《枯枝敗葉》的讀者,在第一章就能夠體會作者下了很大功夫,透過獨白引導他們理解故事,所以無論何時都不難辨別是哪一位角色在說話⋯⋯到了小說尾聲,作者則留給讀者們自己思索究竟是誰在自說自話。」

「您花了多少時間寫完《枯枝敗葉》?」

「差不多一年。不過這當然沒把我剛剛說的前半段心血《屋子》算進去,也就是《枯枝敗葉》的靈感來源⋯⋯在我寫《枯枝敗葉》的那一年,即使我確實知道差不多有一半時間待在巴蘭基亞(Barranquilla),另一半時間則待在卡塔赫納(Cartagena),但這一年間我最終仍逛遍了濱海的所有城鎮,包括瓜希拉省(Guajira)的那些小鎮。那段時光裡就算有時我忘了把包包放在哪,但我永遠記得我把小說的草稿放在哪⋯⋯寫完《枯枝敗葉》後我把書稿連同卡爾德隆(Caballero Calderón)的《耶穌背後》(El Cristo de espaldas)一起寄去布宜諾斯艾利斯的洛薩達出版社(Editorial Losada),出版社要在這兩部小說裡選一部出版。他們選了卡爾德隆的小說,而《枯枝敗葉》的草稿則靜靜在阿根廷繼續躺了八個月。後來我跟出版社要回了書稿,還附上一張便條告訴他們:我的作品需要讀者們投注心力閱讀,但這部小說目前的文學品質並不值得讀者投注心力⋯⋯我寄到布宜諾斯艾利斯的《枯枝敗葉》有三部分;這個版本的篇幅是比較長的,或許是我最後出版篇幅的兩倍。當我從洛薩達出版社拿回原稿,我覺得這個版本讀起來過於鬆散,我應該要全面重寫才行⋯⋯所以我捨棄了第三部分,在這裡刪幾段又在那裡加幾段,這麼一來最後《枯枝敗葉》是截然不同的樣貌。最後我跟波哥大方面討論出版小說事宜,他們要我先繳交一份草稿,即便已經到了這個關頭,我還是想再刪除一些篇幅⋯⋯所以我又多要求了一個星期的修改時間,於是我又再刪去超過一百頁的篇幅⋯⋯那一刻我才瞭解,在我投入這部小說五年的創作時間裡,雖然我總是覺得我還需要再刪去一些,不過確實有些東西在這個過程中就不知去向了。因此在你最後終於可以拿出幾頁好的作品給出版社之前,你真的得先寫很多很多,然後刪減,然後修正,把那些滿滿的筆記本拆成零碎的篇章⋯⋯!也就是在這種時刻,那些並未真正擁有作家使命感召的人,往往就此灰心喪志,或者表示他/她只要寫出一本書就心滿意足了⋯⋯」

第二部小說

「您手上正在創作第二部小說嗎?」我們問。

「是啊,」他回答我們。「你們知道,我幾分鐘前說到的那幾百頁,也就是《枯枝敗葉》標題的由來,其實包含了某種類似小說中的小說;在把草稿交給出版社之前的最後一刻,我還刪去了百頁的篇幅,在那百頁裡躍然紙上的角色,完全不同於《枯枝敗葉》裡的那些;他們在那裡似乎不得其所,我也不認為他們應該屬於原來那部小說《屋子》⋯⋯不過當然他們開展生命歷程的場景,同樣屬於上校、他的女兒、還有她的兒子,也就是馬康多鎮(Macondo)⋯⋯但問題是我喜歡這個場景⋯⋯因為那裡對我來說有種親切感,也因為我相信那裡有種特別的魅力,小鎮上發生了什麼事,他們最後又怎麼了,都是一種無法言傳而充滿詩意的神祕⋯⋯那些就像馬康多的小鎮,現在早已不是過去的樣貌⋯⋯但我的第二部小說一定還是會沿用如同第一部小說的場景,如果將來我還有任何其他作品,我也同樣會這麼做:場景就是馬康多⋯⋯不過你們不會覺得那是《枯枝敗葉》的延長或續集⋯⋯如果解釋得更具體一些的話,大概就像是這樣:在第二部小說裡會有一些角色,就住在那幢安置上吊男人屍體的房子隔壁⋯⋯這些新的角色雖然也住在馬康多,受到同樣的環境影響,但卻跟《枯枝敗葉》裡的角色遭遇不同的問題;由此你們也能理解,用同樣的場景搭配不同的角色,小說可以寫得多麼各有千秋⋯⋯這也是為什麼我相信我的小說是「風俗主義」(costumbrismo)的樣本⋯⋯我想那些被稱作「風俗主義作家」(costumbristas)的哥倫比亞作家們,他們所做的事和我的計畫如出一轍,就是在當地的風俗和角色上,加入一種普世的調性,如此一來無論在世界各地,讀者對於這些角色都會感到似曾相識⋯⋯我可以更清楚解釋我對於風俗主義本質的概念⋯⋯對我來說《唐吉訶德》就是風俗主義作品⋯⋯我的意思是說,揭示普世性之內的地方性,任何一部實現了這樣的理念的作品,我就將之稱為風俗主義的作品。」

「我的第二部小說想必再過幾個月就要上市,題為《一星期裡的十四天》(Las catorce días de la semana [The Fourteen Days of the Week])。」

文學與電影

我們再點上菸,話題愈聊愈遠。馬奎斯跟我們聊得非常起勁,我們有種迫切的渴望想要記錄下他說的一字一句,他的每一種見解,但我們無能為力。他積壓在心中的滿滿想法,如今轉換為輕快的文句從口中傾瀉而出。如果他真的是這麼能言善道,那他絕對是個可以聊天的伴。

「我個人認為,」他接著說,「除了給讀者看之外⋯⋯小說還應該抱持某種目的⋯⋯小說一定要有目標,一定要包含作者的意圖,而且是有異於讓人閱讀的意圖⋯⋯」稍早我們跟著他一起搭電梯的時候,得知他有意在返歐之後學習拍攝電影,而聽完他這一番話,我們決定把心思與他分享。我們告訴他,在他的這股勁頭背後,我們看見了讓義大利小說家馬拉帕特(Curzio Malaparte)和法國律師卡耶特(André Cayatte)投身電影的相同的理據。這些作家進而相信電影能更有效傳達他們的理念,那是因為電影是更容易接近的一種媒介,不僅對於熱衷閱讀的狂熱少數分子來說如此,對於一般當代大眾來說更是,看電影得以滿足當代普遍的娛樂需求。我們又提到幾部電影,像是馬拉帕特《禁忌的耶穌》(Il Cristo proibito)還有卡耶特執導的幾部,在這些電影裡看到的不只有技術層面的卓越,還有想把某些概念和理想傳達給觀眾的明顯企圖心。

前往歐洲

「沒錯⋯⋯這就是為什麼我要去歐洲的原因,」馬奎斯說。「我下個月就要離開哥倫比亞,去法國研習電影一年。在前往法國之前,我想可能會先去威尼斯影展看看⋯⋯最近我已經不用作家的方式思考了,而是以電影導演的方式,我在書裡想講的話,我想一樣也可以用電影講出來⋯⋯不過當然你們剛剛的觀點是完全正確的⋯⋯如果我想投身電影,那或許就是因為我希望能與更多受眾交流我的想法⋯⋯電影可以幫我實現這一點,因為現在看電影的人愈來愈多,看書的人愈來愈少⋯⋯不過當然這並不代表我將停止寫作,如果明天我又感受到那股想寫故事的強烈念頭,我還是會馬上提筆──就像我剛剛說的,我的第二部小說完成在即。」

「長篇小說和短篇小說,您覺得哪一種寫起來比較容易?」

「當然是寫長篇小說容易,」他回答,接著又補上一句,「容易太多了。」

「您發表的第一篇短篇小說叫什麼名字?」

「那篇小說叫〈第三次屈從〉,刊登在《觀察家報》的週末副刊,當時的主編是波達(Eduardo Zalamea Borda)。」

「您最喜歡的作者是哪誰?」

「索福克里斯(Sophocles)⋯⋯沒錯,就是索福克里斯,你們盡管這麼寫下來無妨。還有我補充一下⋯⋯在我心中《伊底帕斯王》(Oedipus Rex)是有史以來最偉大的謀殺推理小說。」

「為什麼?」我們問。

「因為到最後偵探發現原來自己就是兇手⋯⋯」

「對您來說,哪一部哥倫比亞小說最能跟上當代文學的潮流?」

「《枯枝敗葉》。」小說作者本人回答得毫無遲疑。這個答案並不讓人訝異,因為我們早就知道哥倫比亞小說中,放眼並無儔匹。我們之所以這麼問,只不過是想確認我們對於《枯枝敗葉》的看法。

穩步學習

「對您來說,哪一位哥倫比亞作家懷抱最真切的文學使命感?」

「這很難說⋯⋯因為在哥倫比亞,作家們並不知道他們首先該做的事就是學習寫作⋯⋯如果畫家的養成第一步就是學習如何運筆,那麼作家在嘗試出版前首先該學會的事情就是如何寫作⋯⋯但是學習寫作需要犧牲,需要自律,需要不斷用功,所以我們的作家就因此氣餒,因為如果要學習寫作那麼他們必須挪出大量的時間從事,但是他們卻不願挪出這些時間⋯⋯正是因為這樣,那些自詡為作家的人並未從學習寫作開始他們的生涯,所以他們自欺,以為自己不需要真正的使命感,最後的結果就是中途而廢。所有作家都有想說的,都有想表達的意見,都有自己的構想⋯⋯但因為他們不懂得怎麼寫作,所以他們只好默不作聲。這就是當前的情況。」

「您覺得我們的文學面臨危機了嗎?」我們問。

「沒錯,我認為確實如此⋯⋯我認為確實面臨危機,而且無疑我們正在設法脫身,當然最後我們也定能去危就安。關於這一點我相當樂觀,因為我對於文學的未來充滿信心⋯⋯不過首先,我們的作家如果真的名符其實,那麼他們必須潛心學習寫作⋯⋯否則我們就無法克服當前的文學危機⋯⋯」

「對於目前為止《枯枝敗葉》收到的書評意見,您意下如何?」

「都太寬宏大量啦⋯⋯」

「在您看來,本地的報紙應該如何支持年輕新秀?」

「不要給他們任何鼓勵⋯⋯如果不是上乘之作就不要刊登。說實在我們不需要操心在報紙上為年輕作家開展發表的門路。等他們寫出上乘的作品,門路自己就會為他們而開⋯⋯」

電話響了。馬奎斯請電話裡的人多等五分鐘,以便讓我們完成這場已經持續兩小時的專訪。在離開之前我們才知道,原來馬奎斯曾研讀法律四年,然後擔任教職六個月。然而他對於過去所學毫無印象,因為上課時間他都在寫小說⋯⋯

我們握著他伸出的手,他帶著彬彬有禮、開懷而真誠的微笑跟我們告別。離開的那一刻,我們深深覺得《枯枝敗葉》的作者是一位堅強又全身活力的人,任何有幸親炙馬奎斯風采並親聆他一席話的人,對他油然而生的敬佩之心,他實至名歸,當之無愧。