那一天,我和我媽竟然出了門,這的確非比尋常。基本上,我媽哪裡也不去。但是我需要上學穿的長褲。

好吧,她說。那我們去美廉市買。她的語氣讓我感覺自己暑假長高了一吋,對她而言是一件很煩人的事情。彷彿我就怕她手邊事情還不夠多。

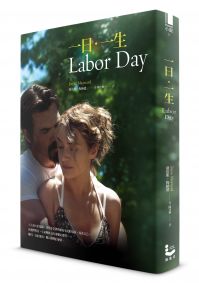

她一將車鑰插進點火孔,車子立刻就發動了,這可是一大驚喜,因為我們上一次開車出門已經是一個多月前了。她一如往常地龜速開車,好像路上濃霧密佈,要不就是覆滿危險滑冰,但當時可是夏天,過幾天,學校就要開學了。那一天是勞動節周末前(譯註:美國勞動節為九月第一個星期一,也代表夏天的結束)的星期四,陽光燦爛耀眼。

那個夏天過得超級漫長。學期剛結束時,我還期盼也許我們可以利用暑假去海邊度假,就算一日遊也行。但我媽說高速公路最容易塞車,更不用說我也可能被晒傷,因為我的膚質就跟他一模一樣。她是指我爸。

六月底學校開始放假,然後是一整個七月,到現在都八月底了,我還眼巴巴等著能有個不一樣的暑假,但人生照舊。我不想要只讓我爸帶我去福藍德餐廳吃晚餐,或是偶爾帶著寶寶,跟里查和馬嬌麗打保齡球。其實爸也曾經帶我們去白山參觀竹籃工廠,途中馬嬌麗還找了一個地方暫停,帶大家參觀一間手工蠟燭坊,那裡的蠟燭有蔓越莓、檸檬和薑餅的香味。

除此之外,那個暑假我也看了不少電視節目。我媽教我玩接龍,玩到索然無味時,我更收拾了家裡從來沒有人打掃的角落,這讓我賺進五十塊大鈔,此時此刻,那張鈔票滾燙地躺在我的口袋等待出征,準備買一本益智謎題書。如果是現在這年代,我這種怪咖男孩理應要玩GameBoy,要不就是PlayStation,但當年沒幾個家庭擁有任天堂;當然我家也沒有。

那時候的我滿腦子都是女生,但我的乏味人生除了空想,什麼也不能做。

我才剛滿十三歲。極度想了解異性的一切,以及她們的肉體,還有人們在一起時都做些什麼(我是指異性)。我更想知道自己需要怎麼做,才可以在四十歲之前交到一位女朋友。我對性充滿了各式各樣的疑問,但我媽可不是能討論這種問題的對象,雖然她會偶爾提及類似的話題,例如,在我們開車出門購物時。我猜,你的身體是出現一點變化了,她這麼說,雙手一面緊握方向盤。

我什麼也沒回答。

我媽直直瞪著前方,就像操縱X翼戰機的天行者路克。而我們正前往另一個星系。購物中心。

﹦﹦﹦﹦﹦﹦﹦﹦

一到店裡,我媽就跟著我走到青少年區,我們挑了長褲,還買了一包內褲。

你大概也需要買鞋吧。她這口氣我很熟悉,目前的情勢可比喻為我們挑了一部超級大爛片,但由於電影票已經買了,所以最好還是乖乖坐著把它看完。

我的鞋還能穿,我回答。其實我腦子在想的是,如果我們今天連鞋也買了,那麼我下一次到購物中心可得等上好長一段時間。因此,假使今天不買鞋,我們就得再跑一趟。學校開學後,我搞不好還會需要買筆記本、鉛筆、圓規和計算機。到時,我再提起需要買鞋時,她就會質問我,上一次你怎麼沒提呢?我便會適時說出我還需要用的文具,屆時她也不得不妥協。

逛完了服飾區,我將自己挑好的東西放進推車,然後往雜誌圖書區走去。我拿起一本《瘋狂雜誌》亂翻,但其實我真正想看的是《花花公子》,可惜店家總是用塑膠套膜把它包得好好的。

我看得見我媽推著推車在商品架之間閒晃。她緩緩走著,宛若在潺潺溪流中,一片慢慢挪移的落葉。我看不清楚她在推車放了什麼,後來我就知道了:可以放在床上的閱讀靠枕、用電池發動的手持風扇(但她卻沒買電池)。一只陶瓷動物花盆(通常都是作成刺蝟造型),花盆兩側有幾個小凹槽可以讓你放種子,接下來只要讓土壤保持溼潤,種子就能自然發芽,不久後,整只瓷器就會覆滿綠葉。這跟養寵物一樣,她說,而且一點也不麻煩,因為完全不需要替牠清理籠子。

天竺鼠飼料,我提醒她。我們也該買了。

﹦﹦﹦﹦﹦

我正專心閱讀吸引我目光的《柯夢波丹》,裡面有一篇文章叫<女人希望男人該有的自知之明>。就在此時,那位男人靠過來跟我說話。他站在益智謎題圖書區旁的園藝與編織類雜誌區。從外表看來,真的很難想像他也會看那種雜誌。他想跟我說話。

不知道你可不可以幫我一個忙,他說。

直到那時我才抬起頭看他。他很高,從上衣露出來的手臂與頸部肌肉一目了然。光看他的臉,就能約略勾勒出他臉龐下的顱骨形狀。他身穿美廉市的員工制服(紅色,口袋上方還繡有名牌)。他是「文尼」。當我湊近一點時,才發現他的腿正在流血,而且有些血已經滲出他的長褲,滴到他鞋子上了,不過那其實不算鞋子,比較像是拖鞋。

你在流血耶,我說。

我從窗戶摔下來了。聽他這麼解釋,好像摔出窗戶就跟被蚊子咬一樣,沒啥大不了。當下我也覺得這種說法並不奇怪。或許本來我當時人生的一切都荒唐怪誕,他的行為對我而言倒也沒什麼特別。

我們應該找個人幫你,我告訴他。我想我媽大概派不上什麼用場,但店裡還有其他顧客。

他會選上我,其實讓我心中竊喜。通常我是不會遇到這種事情的。

我不想讓其他人緊張,他說。很多人看到血都會嚇呆。可能覺得自己會感染某種病毒什麼的,你懂的吧,他說。

我完全了解,春天時學校開過一次朝會。當年人人都知道千萬不要碰別人的血,那可能會讓自己丟掉小命。

你是跟那位女士一起來的,對嗎?他問,一面朝我媽看過去,她正在園藝區研究一條花園水管。我們家沒有水管,但話說回來,我們家連花園都沒有。

她很好看,他說。

他指的是我媽。

我是想問你,她會不會答應載我一程?我會小心不把血沾到椅墊上。看你們能不能載我到別的地方。她看起來就像是那種會幫我的人,他說。

那倒是真的,但我不確定我媽會這麼做是好或不好。

你想去哪裡啊?我問他。我覺得這間商店對員工很不體貼,員工受傷還得自己請顧客幫忙。

去你家好嗎?

他這句話算是問句,但他看著我的眼神好比我是《銀色衝浪手》的超能力主角。他放在我肩頭的手逐漸收緊了。

老實說,小老弟,我需要你這麼做。

我仔細觀察他。他的下顎緊繃,像是正死咬著一根鐵釘。他的傷口絕對很不舒服,但他顯然正努力忍痛。他長褲的血漬沒那麼顯眼,或許因為他穿的是深藍色長褲。儘管店裡開了空調,他卻冷汗直冒。現在我才發現他的太陽穴附近也有一道血痕,血在他頭髮上凝固了。

棒球帽正在特賣。他拿了一頂戴在頭上,這樣他的傷痕就沒那麼明顯了。他走路時腳跛得厲害,不過很多人也這麼走路。另外,他還順手從架上拿了一件刷毛背心套在美廉市的制服上。從他扯下價格標籤的動作看來,他是不打算付錢了。也許員工拿店內商品有優惠吧。

等我一下,他說。我還有一樣東西要拿。你在這裡等一等。

﹦﹦﹦﹦﹦

你永遠不會知道我媽對任何事會出現哪種反應。曾經有個傢伙挨家挨戶遞上傳教小冊子,結果她對那人大吼大叫,要他滾遠一點,但我也曾經在放學回家時,看過她跟陌生人坐在沙發喝咖啡。

這位是詹金斯先生,她說。他正在替一間位於烏干達的孤兒院募款,那裡的小孩一天只能吃一頓,也沒錢買鉛筆。我們一個月只要捐二十塊,就能幫助這個叫雅拉克的小男孩。他可以當你的筆友耶,你可以把他當成你的弟弟。

根據我爸的說法,我已經有弟弟了,但我和我媽都知道馬嬌麗的兒子根本不算數。

太好了,我說。雅拉克。她寫了支票。詹金斯先生給了我們一張模糊難辨的相片,因為那是影印本。她將它貼在冰箱上。

還有一次,有位老太太穿著睡衣在我家後院閒晃。老太太根本不記得自己住哪裡,她不斷喃喃自語說在找兒子。

我媽帶她到屋內,替她泡了咖啡。我懂,有時人生就是讓人搞不清楚,我媽告訴老太太。

我們會替妳解決的。

這種時刻,我媽會掌控全局,我喜歡這樣,因為她的表現有如神智清楚的正常人。喝完咖啡,還吃了幾片土司後,我們讓老太太坐在汽車前座(我媽上一次開車出門就應該是這一趟了吧?),然後開車在我們社區四處巡遊,找了好久好久。

如果看到眼熟的屋子,貝蒂,就告訴我一聲,我媽告訴老太太。

這是第一次,我媽慢條斯理的開車風格有了意義,因為一名男子瞥見了我們,他看到坐在前座的貝蒂,揮手要我們開過去。

我們找她找得快瘋了,我媽搖下車窗時,男子說道,很感激妳們照顧她。

她沒事,我媽說。她在我家玩得很開心。希望你以後還能常常帶她過來坐坐。

我喜歡這女孩兒,貝蒂在她兒子繞過來為她鬆開安全帶時說。你就該娶這種女孩,艾迪,而不是那婊子。

當下我還認真看了看那男人的長相,我只是想了解一下。他不是帥氣那一型,但是他這個人應該不錯。有那麼一秒鐘,我認真考慮告訴他,我媽既沒有結婚,也沒有對象。我家就我們兩個人。他隨時可以帶貝蒂過來。

艾迪好像不錯耶,車開走後,我告訴媽。他可能也離婚了喔。

﹦﹦﹦

我們碰見我媽時,她人在五金區,既然我們來了,她說,我應該買幾顆燈泡。

這真是好消息。每次我家燈泡燒壞了,多半我們就把它留在原處。最近我家可真是越來越暗了。廚房現在只剩下一盞燈泡,就連它也黯淡無比。每次晚上需要找東西時,我還得打開冰箱門,讓冰箱的光線把廚房照亮一點。

我不知道到時候要怎麼換燈泡,她說。我根本搆不到天花板的燈座。

這時我介紹了那位流血的男人,文尼。我覺得他身材高大對我們是一大好處。

這是我媽,愛戴兒,我說。

我是法藍克,他說。

某人的真實身分跟你原本知道的不同,應該也不是頭一遭了吧。他一定是穿錯制服了。

你兒子很乖,愛戴兒,他告訴她。他很好心,說要順道載我一程。或許我可以幫妳們做這些事,回報妳們。

他是在說燈泡的事。

妳看看家裡面還有什麼需要我幫忙的,他說。很少有我做不到的。

那時她仔細打量他的臉。就算戴著棒球帽,他臉頰上的血仍清晰可辨,但她似乎沒注意到這一點,就算她有看到,對她而言好像也不重要。

***

我們一同通過結帳區。他對我媽解釋,本來他還想買書送我,但他可能得先寫借據了,因為他現在身上沒什麼錢。關於棒球帽與刷毛背心,他則隻字未提。

除了我的新衣服、花園水管、靠枕及刺蝟花器、燈泡和風扇,我媽還買了一根木製球棒,球棒上有條鬆緊繩繫了一顆球,可以讓你隨心所欲地擊球。

我想給你買個禮物,亨利,她說,然後把玩具放在輸送帶上。

我懶得跟她解釋,其實我從六歲起就沒玩過這種東西了,但法藍克開口了。這種年紀的男孩子需要的是真正的球棒,他說。接著,令人吃驚的部分來了:他口袋裡竟然有一顆棒球。價錢標籤還在上面。

我棒球打得爛透了,我說。

今天之前也許如此,他說。他用手指輕撫棒球縫線,專注盯著它,好像它就是他的全世界。

走出商店時,法藍克拿了一張印有本周特惠商品的廣告單。當我們坐上車時,他把廣告單平鋪在後座。我不想讓血沾到妳的椅墊,愛戴兒,他說,這點我做得到。

其他人的媽媽可能會質問他一堆問題。要不就是根本不准他上車。我媽卻只是發動了車子。而我,我可不確定他這樣離開自己的工作場所,又沒通知任何主管,到底會不會惹上什麼大麻煩,但就算如此,感覺法藍克一點也不操心。

就我們三個人而言,眼前似乎我才是唯一憂心忡忡的人。我總覺得自己好像得為當前的狀況做點什麼,但我又不知道該如何行動。而且法藍克冷靜異常,鎮靜得不得了。跟著他一起離開回家讓人很放心。當然,其實是他跟著我們離開的。

我有第六感,他告訴我媽。商店那麼大,但我只看了一眼,就知道妳是對的人。

我不是瞎說,他繼續說,真的很不簡單,一般人此時此刻絕對不會想跟我扯上任何關係,但憑直覺,我就知道妳絕對是一個能設身處地,替人著想的大好人。

這世界很不好過,他說,有時候你只想讓一切就此暫停,好好想個清楚,隱姓埋名過一陣子。

我望著我媽,現在我們已經開上美恩街,剛路過了郵局與藥房,接下來則是銀行與圖書館。這些全是我熟悉的場所,但是我從來沒有跟法藍克這種人一起開車經過這些地點。他正在告訴我媽,車子的煞車盤可能有點磨損了。如果給他一些工具,他可以替她檢查看看,他說。

我坐在我媽旁邊,仔細端詳她的臉龐,看看法藍克說這些話時,她的表情有無任何變化。

我可以感覺自己心臟的跳動,我的胸口抽緊,但那不是恐懼,而是有點近乎喜悅的奇特感受。

我爸帶里查、寶寶和我與馬嬌麗到迪士尼的那一次,當我們坐進太空山雲霄飛車時(馬嬌麗和寶寶沒參加),我也有同樣的感受。部分的我想在雲霄飛車啟動前,趕緊逃離現場,但工作人員把燈打開,音樂響起,里查戳戳我,跟我說如果我想吐,可別吐在他身上。

今天是我的幸運日,法藍克說。搞不好也是你們的幸運日。

那時我就知道,我的人生即將有了變化。我們正前往太空山,進入一處黑暗祕境,那裡沒有陸地,你根本不會知道車子要把你帶往何處。也許我們回得來,也許我們再也回不來了。

就算我媽與我有同樣的想法,她也完全沒表露出來。她只是緊握方向盤,跟剛才一樣直直瞪視前方,一路開回我家。